30.08.2013

BAUDELAIRE, L’ANTI-POÈTE DES MIDINETTES

Ce que j’aime chez Baudelaire (1821-1867), c’est qu’il est aux antipodes de l’image vulgaire que les midinettes se font du Pohèèète, ce « synonyme noble de nigaud » comme dit le Dictionnaire des idées reçues. Tous les clichés puérils que gobent les pétasses qui ramènent la Poésie à une zolie évocation des fleurs et des petits zoiseaux, Baudelaire en a pris rageusement le contrepied [1].

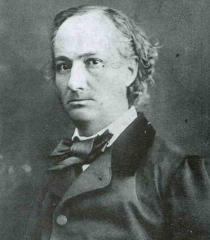

Le Pohèèète est beau, jeune, séduisant, ses cheveux longs flottent dans le vent : — regardez la photo de Baudelaire par Carjat.

Le Pohèèète est beau, jeune, séduisant, ses cheveux longs flottent dans le vent : — regardez la photo de Baudelaire par Carjat.

Le Pohèèète a un côté un peu « hippie » ou « baba-cool », une tenue négligée, un style naturel ; il vit dans la spontanéité et l’improvisation permanente : — Baudelaire était un dandy, très attentif à sa mise et sa toilette, un peu maniéré, affectant des manières très distinguées et une politesse cérémonieuse. Il prisait par-dessus tout la propreté, le luxe et l’artificiel. Croire, parce qu’il a été condamné par la justice bourgeoise pour outrage à la morale publique, qu’il était une sorte de gauchiste crasseux, c’est commettre le même contresens monumental que les Belges : « Toutes ces canailles-là m’ont pris pour un monstre, et quand ils ont vu que j’étais froid, modéré et poli, – et que j’avais horreur des libres penseurs, du progrès et de toute la sottise moderne, ils ont décrété (je le suppose) que je n’étais pas l’auteur de mon livre… » [2]. Par ailleurs, Baudelaire n’a pas cessé de lutter contre sa tendance à la paresse et la procrastination. Dès 1846, il conseille aux écrivains de travailler à heures fixes, l’inspiration devant venir comme le sommeil et l’appétit [3]. Ses journaux intimes, pas seulement la série Hygiène, sont remplis de conseils et d’admonestations morales, pour se pousser à un travail régulier qui lui rapporterait la gloire et l’argent. La prière, l’examen de conscience, la confession, jouent un rôle très important pour lui [4].

Le Pohèèète aime la nature, la campagne, les fleurs, le printemps, les petits oiseaux : — Sauf dans sa jeunesse, Baudelaire détestait la nature et tout ce qui est naturel. Il prisait l’artifice (notamment chez une femme, qui selon lui n’est jamais assez coiffée, maquillée, habillée, parfumée, ornée de bijoux) [5]. Il n’aimait que les villes et a tiré son inspiration du Paris moderne [6]. Sa saison de prédilection était l’automne [7]. Quand il lance une invitation au voyage, c’est pour célébrer les Pays-Bas, pays artificiel s’il en est, plein de digues et de canaux, où l’attirent les intérieurs riches avec leurs plafonds, leurs miroirs, leurs meubles luisants (mais où il n’a jamais mis les pieds) [8].

Le Pohèèète aime les animaux : — Plusieurs témoignages font état de mauvais traitements de Baudelaire envers les animaux, notamment les chats. Le plus sérieux est celui de Judith Gautier, la fille de son ami Théophile, qui rapporte qu’elle a aperçu un jour Baudelaire suivre un chien perdu dans la rue pour faire exprès de lui marcher sur la queue : voir texte reproduit en note, avec deux autres [9]. Du reste il considérait que les « conversations intimes avec les animaux, chiens, chats, etc », doivent, tout aussi bien que les « amours pour les femmes », être rapportées à la postulation vers Satan, « ou animalité », qui est une « joie de descendre », en balance dans l’homme avec l’invocation à Dieu [10].

Le Pohèèète aime les enfants, ces êtres innocents et purs : — Baudelaire n’a jamais marqué d’intérêt pour les enfants (contrairement à Hugo, par exemple). Il en disait : « Ça dérange les papiers et ça poisse les livres » [11]. Parmi ses mystifications favorites, il adorait vanter un plat en le jugeant « tendre comme de la cervelle de petit enfant », comparaison qu’il aimait aussi appliquer aux noix fraîches [12]. Dans « Le joujou du pauvre », un des rares textes qu’il leur a consacrés, on voit deux enfants, un riche et un pauvre, fascinés par un rat, que le pauvre s’amuse à torturer dans sa boîte [13] : on est loin de l’image de l’enfant innocent, et plus proche de l’enfant « pervers polymorphe » ! Le désir de paternité semble ne l’avoir jamais traversé, bien au contraire : le poème XXVII des Fleurs du mal dépeint une femme de plus en plus minérale, célébrant dans le dernier vers « la froide majesté de la femme stérile ». On sait aussi que, dans sa jeunesse, Baudelaire avait envisagé un recueil poétique qui se serait appelé Les Lesbiennes.

Le Pohèèète aime la jeunesse, l’enthousiasme, le mouvement, la nouveauté, la modernité : — Baudelaire abhorrait la jeunesse en général et celle de son temps en particulier [14]. Il détestait les effusions lyriques, la poésie de Lamartine et Musset [15], posait au cynique froid, aimait les artistes cérébraux et calculateurs comme Poe et Gautier, et aspirait à une sorte de contemplation immobile d’objets statiques : « Je hais le mouvement qui déplace les lignes » [16]. Il invente certes la notion de modernité, mais c’est pour y voir une moitié de l’art, indissociable de son autre moitié, l’intemporel [17]. Rappelons aussi qu’il était très doué en vers latins et qu’il a même inclus un poème latin dans Les Fleurs du mal. De façon cohérente, il faisait de la connaissance du latin un critère de jugement littéraire [18].

Le Pohèèète respire la joie de vivre et il chante l’entrain, le bonheur, la douceur : — Baudelaire a été miné toute sa vie par un tempérament dépressif qu’il appelait « spleen » [19]. Il a fait une tentative de suicide en 1845, et en 1861 se dira encore « depuis assez longtemps au bord du suicide » [20]. Il est le poète du mal, du péché, de la violence. Il décrit une humanité corrompue, marquée par Satan, prenant plaisir à souffrir et à faire souffrir. Son inspiration est volontiers morbide, attirée par le bizarre, la misère, le répugnant, la maladie, la vieillesse, la bêtise [21]. Relire « Au lecteur », poème liminaire des Fleurs du mal, qui en donne la note générale : l’homme aime le mal, et s’il ne se voue pas complètement à lui, c’est par faiblesse.

Le Pohèèète dit oui à la vie, il s’émerveille en permanence de la beauté des choses, sa conscience de l’harmonie universelle le pousse à adhérer au monde tel qu’il est : — Baudelaire avait un implacable pouvoir de négation. Il a glorifié le reniement de saint Pierre au nom d’une sorte d’insatisfaction générale du monde, dans un poème dont le substitut Ernest Pinard demanda la censure pour atteinte à la morale religieuse : « Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait / D'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve ; / Puissé-je user du glaive et périr par le glaive ! / Saint Pierre a renié Jésus… il a bien fait ! » [22]. Hypersensible à la bêtise de ses congénères et à la laideur de son temps, Baudelaire aimait à prendre le contrepied des opinions courantes. Son goût du paradoxe et son esprit de contradiction étaient si virulents que nombre de ses contemporains ont cru qu’il n’avait aucune opinion sincère, se contentant par principe de s’opposer à la majorité pour se singulariser [23].

Le Pohèèète a le cœur pur comme Jésus, il n’est qu’amour : — Baudelaire est marqué par Sade [24] (ainsi que par Joseph de Maistre, penseur radicalement hostile aux Lumières, à la pensée libre, à l’idée de la bonté originelle de l’homme). Son œuvre est remplie d’imprécations furieuses contre les bourgeois, contre les Belges, contre ses ennemis personnels. Il injurie George Sand avec rage : humaniste, féministe, idéaliste et socialiste, elle incarne tout ce qu’il abomine ! [25]. Sa poésie est assez violente. Il invoque Satan, consacre des poèmes à la haine, au masochisme, au goût du Néant, au spleen, au guignon, à une charogne, à la douleur, à l’horreur, à un assassin, à la prostitution, au mal de vivre, aux passions destructrices, à la débauche, à la mort… [26].

Le Pohèèète vit dans le bleu, il ne voit que des anges autour de lui : — Baudelaire croyait à l’existence du diable, ou tout au moins « d’une force méchante extérieure à l’homme » le poussant à commettre certaines actions mauvaises [27]. Voir aussi la préface des Nouvelles histoires extraordinaires, où il reconnaît cette idée chez Edgar Poe [28].

Le Pohèèète parle toujours avec son cœur, car il n’y a de poésie que du cœur : — Baudelaire déteste cette idée d’une « poésie du cœur », qui lui inspire une diatribe enflammée dans un article de critique. Il y a là pour lui une erreur fondamentale. Qu’on puisse considérer comme un poète un bon bourgeois qui brille par ses vertus domestiques et humaines le met en fureur [29]. Et dans une lettre, il le dit de manière encore plus brutale : « À propos du sentiment, du cœur, et autres saloperies féminines, souvenez-vous du mot profond de Leconte de Lisle : "Tous les Élégiaques sont des canailles" » [30].

Le Pohèèète est avant tout un dévot de l’AAAmour, qu’il chante comme nul autre : — Baudelaire considère que « l’amour, c’est le goût de la prostitution » [31]. Il compare l’acte d’amour à une torture ou à une opération chirurgicale, car il consiste à faire le mal, le mal étant source de toute volupté [32].

Le Pohèèète est un grand romantiiique, il nourrit toute sa vie une grande passion pour une princesse : — Pendant une brève période, et non sans entretenir d’autres relations parallèles, Baudelaire a idéalisé en vers Apollonie Sabatier, une demi-mondaine aux nombreux amants à qui Théophile Gautier envoya une célèbre lettre pornographique. Il s’en est désintéressé aussitôt après avoir couché avec elle. Il a entretenu une longue liaison tumultueuse avec une demi-prostituée mulâtre, qui le tenait par les sens et lui dévorait son argent (Jeanne Duval). Il l’a plusieurs fois rejetée, conscient qu’elle pourrissait sa vie et entravait son travail créateur [33].

Le Pohèèète est galant avec les femmes, il les idéalise, et en particulier les jeunes filles, qu’il voit comme des créatures douces et angéliques : — Baudelaire était d’une misogynie féroce. Il trouvait les femmes imbéciles, à jamais incapables de toute pensée élevée ou religieuse. Il voit en la femme un être « naturel, c’est-à-dire abominable » [34], ou encore une « esclave vile, orgueilleuse et stupide » [35]. Il soulignait en outre « la nécessité de battre les femmes » [36]. Quant aux jeunes filles, il les tenait en exécration : « La jeune fille épouvantail, monstre, assassin de l’art. La jeune fille, ce qu’elle est en réalité. Une petite sotte et une petite salope ; la plus grande imbécillité unie à la plus grande dépravation » [37].

Le Pohèèète a des mœurs pures, il a un côté diaphane, éthéré, il plane au-dessus des contingences matérielles, inaccessible aux appétits triviaux : — Baudelaire fréquentait les bordels, où il attrapé la syphilis. Il était aussi toxicomane : il a essayé le hachiche et consommé de l’opium jusqu’à la dépendance pendant quinze ans, il a célébré le vin et le tabac. Sa forte consommation de vin et d’opium n’a pas manqué de lui détraquer la santé [38], d’autant qu’il passait une bonne partie de ses journées dans les cafés. Toute sa vie, il a dû se débattre dans les ennuis d’argent et fuir ses créanciers, logeant dans des chambres misérables ou des hôtels de basse catégorie. Entre 1856 et 1861, il a abondamment pratiqué avec son ami et éditeur Poulet-Malassis la « navette », dite maintenant « cavalerie », c’est-à-dire l’accumulation frauduleuse d’emprunts. Une large moitié de sa correspondance est envahie par des considérations pécuniaires, donnant l’impression qu’il était en permanence tenaillé par le souci de ses dettes et de ses échéances [39]. Il incriminait le « guignon », mais on peut aussi penser avec Sartre qu’il a choisi sciemment cette vie de marginal. Les photos des dernières années le montrent précocement vieilli, notamment une photo de Charles Neyt, en 1864 ou 65 (43 ou 44 ans, ci-contre), que le poète a dédicacée à son ami Poulet-Malassis, où il est couvert de cheveux blancs, ce que confirment des témoins [40].

Le Pohèèète a des mœurs pures, il a un côté diaphane, éthéré, il plane au-dessus des contingences matérielles, inaccessible aux appétits triviaux : — Baudelaire fréquentait les bordels, où il attrapé la syphilis. Il était aussi toxicomane : il a essayé le hachiche et consommé de l’opium jusqu’à la dépendance pendant quinze ans, il a célébré le vin et le tabac. Sa forte consommation de vin et d’opium n’a pas manqué de lui détraquer la santé [38], d’autant qu’il passait une bonne partie de ses journées dans les cafés. Toute sa vie, il a dû se débattre dans les ennuis d’argent et fuir ses créanciers, logeant dans des chambres misérables ou des hôtels de basse catégorie. Entre 1856 et 1861, il a abondamment pratiqué avec son ami et éditeur Poulet-Malassis la « navette », dite maintenant « cavalerie », c’est-à-dire l’accumulation frauduleuse d’emprunts. Une large moitié de sa correspondance est envahie par des considérations pécuniaires, donnant l’impression qu’il était en permanence tenaillé par le souci de ses dettes et de ses échéances [39]. Il incriminait le « guignon », mais on peut aussi penser avec Sartre qu’il a choisi sciemment cette vie de marginal. Les photos des dernières années le montrent précocement vieilli, notamment une photo de Charles Neyt, en 1864 ou 65 (43 ou 44 ans, ci-contre), que le poète a dédicacée à son ami Poulet-Malassis, où il est couvert de cheveux blancs, ce que confirment des témoins [40].

Le Pohèèète est humble, respectueux, chaleureux :— Baudelaire affectait un air froid et cynique. Il s’est fait une légende d’excentrique, en multipliant toute sa vie les provocations les plus incongrues pour choquer ses contemporains. Il s’est teint les cheveux en vert, ou se les est complètement rasés, pour le pur plaisir d’attirer l’attention sur lui. Un jour qu’il arrivait en retard dans une société, il lança : « Pardon, je suis en retard, je viens de gamahucher ma mère » [41]. (Aux âmes candides, rappelons que « gamahucher » signifie pratiquer un cunnilingus). Ses contemporains lui ont dailleurs beaucoup reproché ce goût de l’épate, qui aura contribué à discréditer ses écrits, où l’on voyait du chiqué, des outrances gratuites, des horreurs complaisamment étalées dans le seul but de répugner et scandaliser [42]. C’est à se demander s’il n’a pas fait exprès d’être mal compris [43].

Le Pohèèète est un être bon, généreux, charitable, il se dévoue sans cesse pour les autres : — Baudelaire était irascible, hargneux, méprisant, prodigue de sarcasmes envers les « vilaines canailles » [44]. Vindicatif, il ruminait des pamphlets haineux contre ceux dont il avait à se plaindre (Villemain, le journal Le Siècle, les Belges, etc). Il détestait l’idée de se rendre utile à la collectivité [45] et se moquait de l’humanitarisme de Victor Hugo en déclarant : « Je me fous du genre humain, et il ne s’en est pas aperçu » [46]. Il était pris de crises de violence, il frappait sa maîtresse Jeanne Duval : « en vérité je suis enchanté qu’il n’y ait aucune arme chez moi ; je pense aux cas où il m’est impossible d’obéir à la raison, et à la terrible nuit où je lui [ai] ouvert la tête avec une console » [47]. Il rêvait d’assassiner son beau-père qu’il détestait, le général Aupick, brillant militaire qui fit le bonheur de sa mère et dont la belle carrière se termina par des postes d’ambassades prestigieuses [48].

Le Pohèèète aime le travail d’équipe, il entraîne ses compagnons, il est solidaire des autres Pohèèètes avec qui il œuvre collectivement : — Baudelaire est un indécrottable individualiste. Il déteste l’idée d’écrire en collaboration ou de devenir chef d’école : « Je ne connais rien de plus compromettant que les imitateurs et je n’aime rien tant que d’être seul » [49].

Le Pohèèète communie naturellement avec les autres qu’il comprend de l’intérieur, son âme ductile et empathique épouse à merveille l’âme de quiconque : — Baudelaire ne sort jamais de lui-même [50]. Il a conçu des dizaines de projets de romans ou de drames, il n’en a jamais écrit un seul, incapable de se projeter dans un personnage fictif différent de lui. Toute son œuvre est totalement personnelle : le « je » des Fleurs du mal ou du Spleen de Paris, c’est toujours lui-même, comme est aussi lui-même Samuel Cramer, le héros de sa seule nouvelle, La Fanfarlo, écrite dans sa jeunesse. S’il a traduit assidûment Edgar Poe, c’est parce qu’il a reconnu en lui une âme-sœur, ayant les mêmes pensées voire les mêmes phrases que lui [51].

Le Pohèèète n’a pas de frontière, il aime les étrangers autant que ses compatriotes : — Baudelaire a écrit des pages d’une violence incroyable sur les Belges, sur lesquels il vomit un mépris et une haine qui le feraient aujourd’hui qualifier de raciste. Il les voyait proches du singe et du mollusque, leur reprochant d’être stupides, brutaux, sales, grégaires, laids, contrefaits, incultes, insensibles à la Beauté, féroces, maladroits, dépourvus de goût, impudiques, grossiers, vaniteux, lourds, cancaniers, petits, conformistes, lents, paresseux, malhonnêtes, avares, envieux, médisants, barbares, incultes, impies, prétentieux, corrompus, philistins, etc [52]. Il préconise non pas l’invasion de la Belgique (car son annexion ne ferait qu’augmenter le nombre de sots en France), mais la razzia, razzia de toutes les œuvres d’art qui ne sauraient appartenir légitimement aux Belges, puisqu’ils n’y comprennent rien [53]. Par ailleurs, il semble bien qu’il ait été résolument islamophobe [54]. Faut-il croire qu’il fût aussi antisémite ? On trouve dans Mon cœur mis à nu un fragment très déconcertant : « Belle conspiration à organiser pour l’extermination de la Race Juive. / Les Juifs, Bibliothécaires et témoins de la Rédemption » [55].

Le Pohèèète n’a pas de frontière, il aime les étrangers autant que ses compatriotes : — Baudelaire a écrit des pages d’une violence incroyable sur les Belges, sur lesquels il vomit un mépris et une haine qui le feraient aujourd’hui qualifier de raciste. Il les voyait proches du singe et du mollusque, leur reprochant d’être stupides, brutaux, sales, grégaires, laids, contrefaits, incultes, insensibles à la Beauté, féroces, maladroits, dépourvus de goût, impudiques, grossiers, vaniteux, lourds, cancaniers, petits, conformistes, lents, paresseux, malhonnêtes, avares, envieux, médisants, barbares, incultes, impies, prétentieux, corrompus, philistins, etc [52]. Il préconise non pas l’invasion de la Belgique (car son annexion ne ferait qu’augmenter le nombre de sots en France), mais la razzia, razzia de toutes les œuvres d’art qui ne sauraient appartenir légitimement aux Belges, puisqu’ils n’y comprennent rien [53]. Par ailleurs, il semble bien qu’il ait été résolument islamophobe [54]. Faut-il croire qu’il fût aussi antisémite ? On trouve dans Mon cœur mis à nu un fragment très déconcertant : « Belle conspiration à organiser pour l’extermination de la Race Juive. / Les Juifs, Bibliothécaires et témoins de la Rédemption » [55].

Le Pohèèète est un grand voyageur : — Dans toute sa vie d’adulte, Baudelaire n’a pratiquement jamais quitté Paris. Quand il va faire des séjours à Honfleur, c’est pour se réfugier chez sa mère. Il a résidé quelques semaines à Châteauroux en 1848 et quelques mois à Dijon début 1850 [56], mais pour y occuper un emploi journalistique vite avorté : rien de touristique ! Son séjour en Belgique, en 1864-1866, est dû à des espérances lucratives qui seront déçues et déchaîneront sa colère. En 1841, à 20 ans, ses parents lui trouvent une place sur un bateau allant de Bordeaux à Calcutta pour lui changer ses idées. Mais ce voyage l’ennuie, et pendant toute la traversée, il ne fraye pas avec les autres passagers ni participe à la vie du bord, préférant rester enfermé dans sa cabine à lire Balzac. Il ne verra jamais l’Inde : arrivé à la Réunion, il décide de s’en tenir là et de revenir en France par un autre bateau [57]. Le lecteur des Fleurs du mal aura noté que, dans les deux tercets des « Hiboux », petite allégorie didactique, le besoin de changer de place est vu comme un « châtiment » : il faut rester immobile comme eux. Avec une ampleur impressionnante, le poème final du recueil, « Le voyage », fait l’accablant bilan de « l’amer savoir, celui qu’on tire du voyage » : partout l’humanité, semblable à elle-même, souffre et fait souffrir. Les décors exotiques les plus dépaysants abritent partout la même chose : « Du haut jusques en bas de l’échelle fatale, / Le spectacle ennuyeux de l’éternel péché », car « le monde, monotone et petit, aujourd'hui, / Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image : / Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui ! ». Dès lors, à quoi bon sortir de chez soi ? « Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ; / Pars, s’il le faut » [58]. Le voyage n’est qu’une vaine tentative d’échapper au Temps, et le désir de trouver une satisfaction est toujours frustré : « Ô le pauvre amoureux des pays chimériques ! ». L’ailleurs est une illusion. Il n’y a qu’un seul véritable départ, et c’est la Mort.

Le Pohèèète est libre, étranger à toutes les institutions : — La justice du Second Empire a condamné Baudelaire pour six poèmes, mais celui-ci n’était pas du tout un rebelle et n’eût rien demandé de mieux qu’une sinécure officielle [59]. Il a tenté de se présenter à l’Académie française et d’obtenir la direction d’un théâtre public subventionné, l’Odéon. Il a même espéré la Légion d’honneur ! [60]. Il a sollicité à plusieurs reprises des subventions ministérielles [61] et en a quelquefois obtenu.

Le Pohèèète aime ses frères humains, il est pour la charité, la fraternité, les droits sacrés de l’humain : — Baudelaire, qui disait que Joseph de Maistre lui avait appris à raisonner [62], est pour la peine de mort, contre la démocratie, pour le trône et l’autel. Un témoin rapporte qu’ « en matière politique, il avait pour devise "le pape et le bourreau" et niait les résultats des révolutions "qui avaient eu, disait-il, pour corollaire, le massacre des innocents" » [63]. Lui-même écrit que « les peuples adorent l’autorité », ajoutant avec son sens du paradoxe : « le trône et l’autel, maxime révolutionnaire » [64]. Il célèbre le soldat à l’égal du poète et du prêtre, « savoir, tuer et créer » étant les seules activités respectables [65]. La multitude vile lui paraît bonne pour l’écurie, taillable et corvéable ; dailleurs il voit « le peuple amoureux du fouet abrutissant » [66]. Il prie pour voir un jour le choléra exterminer les Belges [67]. C’est un aristocrate dans l’âme, un coriace misanthrope [68] ; il jouissait de sa mauvaise réputation et rêvait de devenir une sorte de paria universel [69].

Le Pohèèète aime ses frères humains, il est pour la charité, la fraternité, les droits sacrés de l’humain : — Baudelaire, qui disait que Joseph de Maistre lui avait appris à raisonner [62], est pour la peine de mort, contre la démocratie, pour le trône et l’autel. Un témoin rapporte qu’ « en matière politique, il avait pour devise "le pape et le bourreau" et niait les résultats des révolutions "qui avaient eu, disait-il, pour corollaire, le massacre des innocents" » [63]. Lui-même écrit que « les peuples adorent l’autorité », ajoutant avec son sens du paradoxe : « le trône et l’autel, maxime révolutionnaire » [64]. Il célèbre le soldat à l’égal du poète et du prêtre, « savoir, tuer et créer » étant les seules activités respectables [65]. La multitude vile lui paraît bonne pour l’écurie, taillable et corvéable ; dailleurs il voit « le peuple amoureux du fouet abrutissant » [66]. Il prie pour voir un jour le choléra exterminer les Belges [67]. C’est un aristocrate dans l’âme, un coriace misanthrope [68] ; il jouissait de sa mauvaise réputation et rêvait de devenir une sorte de paria universel [69].

Le Pohèèète est un prophète, un serviteur du Vrai, un héraut du Bien, il enseigne les peuples, il est utile à la société, son art a une valeur morale : — Baudelaire refuse nettement cette idée bourgeoise. Il se moque de « Hugo-sacerdoce » et vomit le clan Hugo qui met la littérature au service de l’imbécile et détestable idéologie du progrès [70] ; le moralisme démocratique des Misérables l’a révulsé [71]. Il dénonce « l’hérésie de l’enseignement » en art : la poésie « n’a pas la Vérité pour objet, elle n’a qu’Elle-même ». Cette confusion des ordres ne peut que la faire tomber dans le plus détestable prêchi-prêcha [72]. Il y a du Parnassien chez ce romantique de seconde génération (il a d’ailleurs dédié les Fleurs du mal à Théophile Gautier à qui il a aussi consacré deux études très louangeuses, et admirait Leconte de Lisle à qui il était lié).

Le Pohèèète est progressiste, il croit que l’humanité marche vers un avenir radieux : — Baudelaire déteste par-dessus tout l’idéologie du Progrès. Il croit que l’homme, marqué par le péché originel, sera toujours une brute sauvage [73]. Il vomit ses contemporains et considère son temps comme une époque d’avilissement croissant, à cause de la civilisation commerciale et industrielle. Indifférent à l’amélioration des techniques, il prophétise même que « le monde va finir », en raison de « l’avilissement des cœurs » et des âmes entraîné par le développement du progrès et du lucre [74]. Il a une aversion particulière pour Le Siècle, journal d’opposition au Second empire, organe de l’opinion républicaine, progressiste, voltairienne, anticléricale [75]. Il admire Edgar Poe, et voit un frère en ce réactionnaire qui comme lui « lâche à torrents son mépris et son dégoût sur la démocratie, le progrès et la civilisation » [76].

Le Pohèèète est un être d’intuition, de sensations, d’affects, il n’est pas très intelligent : — Baudelaire était un des hommes les plus intelligents de son temps, comme en témoignent facilement ses écrits. Il a admiré, traduit et préfacé La Genèse d’un poème d’Edgar Poe, texte où celui-ci explique que son poème « Le Corbeau », loin d’être issu d’une visitation divine ou d’une inspiration mystérieuse, procède au contraire d’un calcul hyper-concerté d’effets minutieux : le poète résout un problème rhétorique comme si c’était un problème mathématique, avec la même logique rigoureuse que le détective Auguste Dupin résout une énigme. « Un peu de charlatanerie est toujours permise au génie, et même ne lui messied pas », approuve Baudelaire [77], ravi que le poète soit cyniquement présenté comme un artisan laborieux et savant plutôt que comme une pythie en proie au délire prophétique. C’est dans le même état d’esprit qu’il fait l’éloge de Théophile Gautier.

Le Pohèèète écrit avec son âme, il n’est pas très attentif à la forme, il dédaigne de corriger son orthographe : — Baudelaire avait le culte de la perfection formelle, il était soucieux des moindres détails de ses textes, méticuleusement attentif à chaque virgule. Ainsi écrit-il à un éditeur : « Je vous avais dit : supprimez tout un morceau, si une virgule vous déplaît dans le morceau, mais ne supprimez pas la virgule ; elle a sa raison d’être. / J’ai passé ma vie entière à apprendre à construire des phrases, et je dis, sans crainte de faire rire, que ce que je livre à une imprimerie est parfaitement fini » [78]. Plus encore, il mettait une obsession de pion dans l’application de l’orthographe, et méprisait ceux qui la maltraitaient. On dirait aujourd’hui qu’il y a en lui un côté « nazi de la grammaire » ou « ayatollah de l’orthographe » [79].

Le Pohèèète écrit avec son âme, il n’est pas très attentif à la forme, il dédaigne de corriger son orthographe : — Baudelaire avait le culte de la perfection formelle, il était soucieux des moindres détails de ses textes, méticuleusement attentif à chaque virgule. Ainsi écrit-il à un éditeur : « Je vous avais dit : supprimez tout un morceau, si une virgule vous déplaît dans le morceau, mais ne supprimez pas la virgule ; elle a sa raison d’être. / J’ai passé ma vie entière à apprendre à construire des phrases, et je dis, sans crainte de faire rire, que ce que je livre à une imprimerie est parfaitement fini » [78]. Plus encore, il mettait une obsession de pion dans l’application de l’orthographe, et méprisait ceux qui la maltraitaient. On dirait aujourd’hui qu’il y a en lui un côté « nazi de la grammaire » ou « ayatollah de l’orthographe » [79].

Le Pohèèète est un rêveur, il aime les choses nébuleuses, c’est l’homme du sentiment et non pas du raisonnement : — Baudelaire est autant un essayiste qu’un poète. Les trois quarts de son œuvre sont constitués de textes argumentatifs : articles critiques et essais. Ce qu’on appelle ses « journaux intimes » s’apparente moins à un journal quotidien d’épanchements qu’à un recueil d’aphorismes, d’une tonalité âpre, cruelle, furieuse, vengeresse. Son jugement artistique est d’une sûreté exceptionnelle : proclamant le génie de Wagner en musique et de Delacroix en peinture, saluant Poe, Flaubert, Balzac, Chateaubriand, Laclos, Stendhal, il ne se trompe presque jamais dans la louange ni dans le blâme, qu’il est capable de justifier avec précision. Dans le domaine de l’observation des mœurs et de la réflexion philosophique (voire politique), ses réflexions sont toujours aigües et stimulantes, éclatant en formules ardentes, en « fusées » qui n’ont pas fini de nous éclairer.

Eh oui, ce poète était aussi un moraliste. On pourrait lui appliquer ce mot de Villiers de l’Isle-Adam, qui l’admirait beaucoup : « La différence entre un poète et un rimeur, c’est qu’un poète est aussi un philosophe ». Il n’est que d’ouvrir les œuvres de Baudelaire pour voir les maximes se présenter en foule. J’en ai réuni une copieuse sélection dans cet article connexe.

Remarque finale : Comme l’aura compris le lecteur avisé, cet article propose de voir Baudelaire sous un certain angle. Il n’entend pas donner un portrait complet et objectif du poète, dont la riche personnalité ne manquait pas de contradictions. Il serait donc vain de m’opposer quelques faits ou textes contraires à ma thèse pour la nuancer : je les connais. Ayant cherché à pulvériser une image naïve et fausse conçue par l’ignorance et la bêtise, j’ai nécessairement dû charger un peu trop la barque dans l’autre sens. Il me suffit que ce que j’ai dit soit vrai, même si ça n’englobe pas tout ce qui est vrai. J’assume la partialité qui en résulte, et laisse au lecteur le soin d’ajouter quelques contrepoids pour parvenir à l’équilibre.

[1] Pour connaître la vie et la personnalité de Baudelaire, les sources de base sont, en plus bien sûr des deux volumes de ses œuvres complètes en Pléiade, les deux volumes de sa correspondance dans la même collection, le petit volume Baudelaire devant ses contemporains, 10/18 n°364/365, 2ème trimestre 1967 (recueil de témoignages rassemblés par W.T. Bandy et Claude Pichois, ébauche d’un Corpus baldelarianum exhaustif qui serait bien utile), et la biographie de référence : Baudelaire, par Claude Pichois et Jean Ziegler, Julliard, 1987 (3ème édition : Fayard, 2005).

[2] Lettre à Narcisse Ancelle, 13 octobre 1864, Correspondance Pléiade tome II p. 409. Comparer avec ce que Sainte-Beuve avait écrit à l'occasion de la malheureuse candidature à l'Académie : « Ce qui est certain, c’est que M. Baudelaire gagne à être vu, que là où l’on s’attendait à voir entrer un homme étrange, excentrique, on se trouve en présence d’un candidat poli, respectueux, exemplaire, d’un gentil garçon, fin de langage et tout à fait classique dans les formes. » (« Des prochaines élections à l’Académie », article paru dans Le Constitutionnel du 20 janvier 1862, repris dans Nouveaux Lundis, tome I, 1863, éd. M. Lévy, p. 401-402).

[3] « Conseils aux jeunes littératures », § 6, tome II p. 18. Malheureusement Baudelaire n’était guère capable de suivre ce genre de conseils, d’où une existence passée tout entière sous le signe du remords et du mécontentement de soi.

[4] Les sections V, VI et VII de Hygiène, en particulier, seraient à citer entièrement (tome I p. 671-673). Contentons-nous de deux lignes : « Travail immédiat, même mauvais, vaut mieux que la rêverie. / Une suite de petites volontés fait un gros résultat ». On lit aussi dans Fusées, XIII, 20 (p. 662) : « Un peu de travail, répété trois-cent-soixante-cinq fois, donne trois-cent-soixante-cinq fois un peu d’argent, c’est-à-dire une somme énorme. En même temps la gloire est faite. / De même, une foule de petites jouissances composent le bonheur ».

[5] Lire surtout l’ « Éloge du maquillage », dans Le Peintre de la vie moderne, XI (Pléiade, tome II, p. 714-718) et aussi « Les bijoux » (Les Épaves, VI ; tome I p. 158).

[6] Voir les dix-huit poèmes de la section « Tableaux parisiens » des Fleurs du mal de 1861.

[7] « Causerie » (LV), « Chant d’automne » (LVI), « Sonnet d’automne » (LXIV), etc.

[8] « L’invitation au voyage » (LIII), vers 15-26. C’est encore plus net dans la version en prose du poème (Le Spleen de Paris, XVIII, Pléiade tome I p. 301-303).

[9] Voici ce texte peu connu, tiré du Second rang du collier. Souvenirs littéraires, Juven, circa 1903, p. 60-63. Je l’ai allégé pour le concentrer sur le cœur de l’anecdote du chien. On se demande ce que les éditeurs attendent pour republier les trois tomes des fort intéressants mémoires de Judith Gautier, très précieux sur la vie littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle. (Et tant qu’on y est, on peut aussi rêver d’une réédition des souvenirs en sept tomes de Juliette Adam…) : « D'une fenêtre du premier, je regarde dans la rue. […] Quelqu'un marche pourtant, au loin, venant de l'avenue de Neuilly : un homme, qui s'avance lentement et d'une allure singulière. […] Un chien marche devant l'homme, un assez grand chien à longs poils et horriblement crotté. […] Pourquoi l'homme marchait-il si près de ce chien, qui n'avait pas l'air d'être son chien ? / Tout à coup, la distance diminuant, je reconnus le promeneur : c'était Charles Baudelaire. Il venait chez nous, certainement, mais quelle idée avait-il ? Que lui avait fait ce vulgaire toutou, qui ne le voyait même pas ? / Je crus comprendre que Baudelaire cherchait à lui marcher sur la queue, non pas dans une méchante intention, mais, sans doute, pour jouir de la surprise et de la frayeur de l'animal, pour voir ce qu'il ferait. Il le vit !… / Le promeneur ayant réussi à presser, du bout de son pied, la pointe de la queue du chien, celui-ci poussa un hurlement de peur, mais aussitôt il se retourna et se jeta sur l'homme, qui tomba en pleine boue jaune ! Par bonheur, les représailles ne furent pas poussées plus loin : le chien détala, retournant vers l'avenue. […] [Il arrive chez les Gautier, où il fait nettoyer ses habits. Théophile l’interroge, inquiet d’apprendre que son ami a été attaqué par un chien :] / "Mais quelles raisons ce chien avait-il de t'en vouloir ? Les animaux sont logiques et n'agissent pas sans raisons, comme les bipèdes. Avais-tu escaladé les clôtures confiées à sa garde, pour enlever quelque bourgeoise ? – Cet animal était dans son droit : je l'avais offensé, en lui marchant sur la queue, exprès. Mais je suis très humilié, parlons d'autre chose". / Décidément, je ne saurai jamais pour quelle raison ce grand poète s'était acharné à jouer un mauvais tour à ce pauvre chien des rues. Peut-être ne le savait-il pas lui-même ; ou seulement avait-il cherché à se ménager une entrée originale, en racontant son aventure : il aimait beaucoup n'être pas ordinaire et causer de l'étonnement. [Suivent deux autres anecdotes illustrant ce comportement excentrique]. » — Autre témoignage, celui du journaliste Adrien Marx : « Je dînais avec lui régulièrement dans une taverne de la rue Bréda, habitée par un chat noir. […] Il n’était pas rare qu’après la régalade il ne saisît l’animal par la queue et l’élevant en l’air ne lui arrachât les poils de ses moustaches avec une joie qui tenait du délire. […] Une autre fois il faillit se faire dévorer la main au Jardin des Plantes par un lion au nez duquel il avait présenté un cigare ». (« Une figure étrange », paru dans L’Évènement, 14 juin 1866, article recueilli dans Indiscrétions parisiennes, Faure, 1866, p. 215). — Un autre témoin, Maxime Rude, raconte que Baudelaire se plaisait à réveiller les chats en les caressant à rebrousse-poil : « J’ai été obligé de m’interposer, certain jour, pour le tirer d’une lutte très animée avec un gros chat rouge de l’avenue de Clichy » que le poète avait agacé à l’étalage d’un fruitier (Confidences d’un journaliste, Sagnier, 1876, p. 168-169). — La justice moderne ne censurerait pas certaines pièces des Fleurs du mal, en revanche elle serait impitoyable pour ces maltraitances envers animaux. Baudelaire, s’il vivait aujourd’hui, ne serait pas considéré avec une indulgence agacée comme un bohème excentrique, mais avec horreur comme un fou dangereux à condamner, enfermer et guérir. Les pages Facebook « Pour interdir Beaudelaire, le pseudo-poète qui torture les animaux » ou « Pour vengé le chien de l’avenue de Neuilly et écrasé Baudeler à coup de talon jusqu’a se que la mort sen suive » recueilleraient des centaines de milliers de jaimages.

[10] Mon cœur mis à nu, XI, 19 (Pléiade tome I p. 683).

[11] Mot rapporté par Maxime Rude, Confidences d’un journaliste, Sagnier, 1876, p. 168.

[12] Cette plaisanterie des cervelles d'enfant se trouve par exemple dans la page citée à la note précédente, dans l’Histoire anecdotique et critique de la presse parisienne. 1857 et 1858 de Firmin Maillard, éd. Poulet-Malassis et de Broise, 1859, p. 117-118, ainsi que dans une importante lettre de Jules Troubat (le secrétaire de Sainte-Beuve) à Eugène Crépet datée du 16 août 1886 (et publiée par Jacques Crépet dans le Bulletin du bibliophile de février 1946, p. 62-63). Colportée aussi par d’innombrables plumitifs qui la connaissaient par ouï-dire, c’est l’un des constituants les plus fameux de la légende du poète provocateur, qui lui a porté beaucoup de tort de son vivant et après sa mort : non pas évidemment qu’on l’ait pris pour un cannibale, mais parce qu’on a vu en lui un adolescent attardé, un poseur pathétique cherchant à tout prix à attirer l’attention sur lui. Ces blagues puériles ont fait écran entre son œuvre et ses contemporains, et paradoxalement masqué ce qu’il avait de singulier : « Son originalité, qui était grande, se trouvait souvent atténuée par le mal qu’il se donnait pour la faire ressortir », avance Maxime Du Camp, observateur avisé et dédicataire du « Voyage » (Souvenirs littéraires, éd. Aubier, 1994, p. 394). Ceux qui s’intéresseraient au topos de Baudelaire se pourléchant de cervelles d’enfants peuvent lire l’étude en cinq volets qu’Antonio Dominguez Leiva, un chercheur spécialiste de la culture de la cruauté, a publiée sur son blogue en avril-mai 2011, et qui rassemble les principaux échos de cette histoire.

[13] Le Spleen de Paris, XIX, Pléiade tome I p. 304-305.

[14] Voir notamment la préface aux Martyrs ridicules de Léon Cladel (tome II p. 182-187) : « La Jeunesse, dans le temps présent, m’inspire, par ses défauts nouveaux, une défiance déjà bien suffisamment légitimée par ceux qui la distinguèrent en tout temps. J’éprouve, au contact de la Jeunesse, la même sensation de malaise qu’à la rencontre d’un camarade de collège oublié, devenu boursier, et que les vingt ou trente années intermédiaires n’empêchent pas de me tutoyer ou de me frapper sur le ventre. Bref, je me sens en mauvaise compagnie » (p. 182). Une page qui a dû enchanter Pierre Desproges, s’il l’a lue…

[15] « Infâme petit lyrique ! » était l’injure dont il aimait à rabrouer son ami Philoxène Boyer, au témoignage d’Asselineau (dans l’appendice VIII de Charles Baudelaire, étude biographique par Eugène Crépet, Vanier-Messein, 1906, p. 294-295).

[16] « La beauté » (Fleurs, XVII, vers 7 ; tome I p. 21). Relire le poème en entier et le mettre en rapport avec la célébration récurrente de la femme froide, dans les vers finaux de « Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne… » (XXIV), de « Avec ses vêtements ondoyants et nacrés… » (XXVII), de « Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive… » (XXXII), de « Je te donne ces vers afin que si mon nom… » (XXXIX), de « Sonnet d’automne » (LXIV), etc ; on retrouve encore ce motif dans « Le chat » (XXXIV), mais je ne prétends pas faire un inventaire exhaustif. Il est vrai que le thème de la femme qui danse est tout aussi récurrent ; cependant il s’agit toujours d’une danse lente et lascive, dont le caractère régulier a quelque chose d’hypnotique et non pas d’excitant. Pour la contemplation immobile et paresseuse, voir par exemple « La vie antérieure » (XII), « La géante » (XIX), « Parfum exotique » (XXII), « Semper eadem » (XL), etc. Plus explicite encore, « Les Hiboux » (LXVII), qui transmettent une condamnation péremptoire de tout déplacement : « Leur attitude au sage enseigne / Qu’il faut en ce monde qu’il craigne / Le tumulte et le mouvement ; / L’homme ivre d’une ombre qui passe / Porte toujours le châtiment / D’avoir voulu changer de place » (tome I p. 67) : Baudelaire, précurseur de la critique barrésienne du déracinement ! — De manière générale, on a beaucoup sous-estimé le côté parnassien de ce grand admirateur de Théophile Gautier (le « poète impeccable » à qui sont dédiées Les Fleurs du mal), de Théodore de Banville et de Leconte de Lisle (dont « J’aime le souvenir de ces époques nues… », Fleurs, V, est si parent). C’est aussi qu’on se fait une fausse idée du Parnasse, en y voyant le contraire du romantisme, alors qu’il en est une des branches essentielles, et pas la plus tardive : Hugo publie Les Orientales en 1829 et Gautier Mademoiselle de Maupin en 1835. Ranger Baudelaire parmi les symbolistes, comme le font certaines histoires de la littérature depuis les années 20, est une ânerie : le symbolisme éclot en 1886, vingt ans après sa mort. Les symbolistes se sont réclamés de lui, mais il n’aurait guère apprécié leur obscurité ni leur témérité formelle. On me permettra de trouver Baudelaire, ce poète classique très attaché à la prosodie traditionnelle, beaucoup plus proche de Heredia (dont Les Trophées, qu’on lit si mal, sont tout entier consacrés à l’emprise du Désir et de la Mort), que des hallucinations de ce voyou de Rimbaud, que des abstractions byzantines de Mallarmé ou même que des langueurs arythmiques de Verlaine. Du reste, il a eu le temps de rejeter tout celà par anticipation, trois semaines avant sa mort cérébrale : venant de recevoir l’étude que le tout jeune Verlaine lui a consacrée, il écrit à sa mère le 5 mars 1866 : « Il y a du talent chez ces jeunes gens ; mais que de folies ! quelles exagérations et quelle infatuation de jeunesse ! Depuis quelques années je surprenais, çà et là, des imitations et des tendances qui m’alarmaient » (Correspondance, tome II p. 625).

[17] « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable » (« Le Peintre de la vie moderne », IV ; tome II p. 695). Baudelaire n’a rien d’un néopathe, d’un jobard moderniste qui s’extasie devant tout ce qui est actuel. Il est attentif aux salons de peinture de son temps, mais toujours avec un discernement critique éclairé par la connaissance des maîtres anciens. Il glorifie Delacroix mais c’est parce qu’il est digne des « Phares » que sont Rubens, Léonard, Rembrandt, Michel-Ange, Puget, Watteau et Goya (Fleurs, VI). Il célèbre Constantin Guys, mais prise par-dessus tout « la note éternelle, le style éternel et cosmopolite » qu’il relève chez Chateaubriand et Edgar Poe, ainsi qu’Alphonse Rabbe (Fusées, XII, 18 ; tome I p. 661).

[18] Les vers latins étaient sa matière de prédilection au collège, où il a obtenu trois fois le premier prix de sa classe à Louis-le-Grand, et des récompenses au Concours général : 1er accessit en classe de troisième, 2ème prix en seconde. (On a retrouvé trois compositions scolaires de Baudelaire en vers latins : Pléiade tome I p. 226-235). Le poème latin inclus dans les Fleurs est la pièce LX, « Franciscae meae laudes » (tome I p. 61-62). Observons au passage que, dans ce poème d’amour à une mystérieuse Françoise, qui semble relever d’une inspiration spirituelle proche des pièces du cycle d’Apollonie Sabatier, le vers 21 présente un double sens obscène : « Quod debile, confirmasti », c’est-à-dire, « ce qui était faible, tu l’as affermi ». Les vers 25-30 présentent aussi des connotations scabreuses : « Revigore à présent mes forces, / Doux bain par de suaves / Odeurs parfumées ! / Ondule autour de mes reins, / Ô ceinture de chasteté, / Mouillée par une eau séraphique ». Comme dit Boileau, « le latin dans les mots brave l’honnêteté »… (Art poétique, chant II vers 175). — Parlant de Thomas De Quincey, il s’attarde avec admiration sur sa formation en langues anciennes et sa maîtrise du grec (tome I p. 446) ; parlant d’Hégésippe Moreau, il dit qu’avoir appris le latin permit à celui-ci « d’écrire sa langue un peu moins mal que tous ceux qui n’ont pas eu le malheur » d’avoir un pédagogue féru d’humanités classiques (tome II p. 159). À l’inverse, l’ignorance des langues anciennes est un des innombrables éléments à charge contre les Belges (Pauvre Belgique !, XIV ; tome II p. 873) : Baudelaire s’alarme que Victor Duruy veuille « faire de la France une Belgique » en y diminuant l’importance des études latines, dont il résulterait forcément la « haine de la poésie ». Preuve a contrario : le peintre Félicien Rops, admirateur d’Horace, de Baudelaire et de Barbey, homme « charmant, le seul Belge connaissant le latin et sachant causer en français » (XXIX, tome II p. 951). Un article universitaire de Corinne Saminadayar-Perrin, paru dans Romantisme en 2001 (n°113 p. 87-103), a étudié l’influence du latin sur le style de Baudelaire.

[19] Les quatre poèmes des Fleurs du mal intitulés « Spleen » (LXXV-LXXVIII) sont bien connus. Ils sont à lire en relation avec les poèmes voisins : « La cloche fêlée » (LXXIV), « Obsession » (LXXIX), « Le goût du néant » (LXXX) et d’autres du recueil comme « La muse malade » (VII), « Le mauvais moine » (IX), etc. Pour prendre la mesure de la dépression qui a accompagné Baudelaire pendant la majeure partie de sa vie, et sans que l’évaluation en soit faussée par la transmutation poétique, on lira par exemple la lettre à sa mère du 30 décembre 1857, dont voici le début : « Certainement, j'ai beaucoup à me plaindre de moi-même, et je suis tout étonné et alarmé de cet état. Ai-je besoin d'un déplacement, je n'en sais rien. Est-ce le physique malade qui diminue l'esprit et la volonté, ou est-ce la lâcheté spirituelle qui fatigue le corps, je n'en sais rien. Mais ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désirs, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Le succès bizarre de mon livre et les haines qu'il a soulevées m'ont intéressé un peu de temps, et puis après celà je suis retombé. Vous voyez, ma chère mère, que voilà une situation d'esprit passablement grave pour un homme dont la profession est de produire et d'habiller des fictions. – Je me demande sans cesse : à quoi bon ceci ? À quoi bon celà ? C'est là le véritable esprit de spleen. – Sans doute, en me rappelant que j'ai déjà subi des états analogues et que je me suis relevé, je serais porté à ne pas trop m'alarmer ; mais aussi je ne me rappelle pas être tombé jamais si bas et m'être traîné si longtemps dans l'ennui. Ajoutez à celà le désespoir permanent de ma pauvreté, des tiraillements et les interruptions de travail causées par les vieilles dettes (soyez tranquille, ceci n'est pas un appel alarmant fait à votre faiblesse. Il n'est pas encore temps, POUR PLUSIEURS RAISONS, dont la principale est cette faiblesse et cette paresse que j'avoue moi-même), le contraste offensant, répugnant, de mon honorabilité spirituelle avec cette vie précaire et misérable, et enfin, pour tout dire, de singuliers étouffements et des troubles d'intestins et d'estomac qui durent depuis un mois. Tout ce que je mange m'étouffe ou me donne la colique. Si le moral peut guérir le physique, un violent travail continu me guérira, mais il faut vouloir, avec une volonté affaiblie ; – cercle vicieux. » (Correspondance Pléiade tome I, p. 437-438). Quelques années plus tard, à Bruxelles, une importante lettre de confidence à Mme Paul Meurice fera aussi état d’un mal-de-vivre permanent. J’en extrais le passage le plus significatif : « Non, je vous l’assure, je n’ai aucun chagrin très particulier. Je suis toujours de mauvaise humeur (c'est une maladie, celà), parce que je souffre de la bêtise environnante, et parce que je suis mécontent de moi. Mais en France, où il y a moins de bêtise, où la bêtise est plus polie, je souffrais aussi ; — et quand même je n’aurais strictement rien à me reprocher, je serais également mécontent, parce que je rêverais de faire mieux. Ainsi, que je sois à Paris, à Bruxelles, ou dans une ville inconnue, je suis sûr d’être malade et inguérissable. Il y a une misanthropie qui vient, non pas d’un mauvais caractère, mais d’une sensibilité trop vive et d’un goût trop facile à se scandaliser » (lettre à Mme Paul Meurice, 3 février 1865, Correspondance tome II p. 448).

[20] Lettre à Auguste Poulet-Malassis, 20 mars 1861, Correspondance tome II p. 135. Même idée quelques semaines plus tard : « Chaque minute me démontre que je n’ai plus de goût à la vie », aussi le suicide est-il « une idée non pas fixe, mais qui revient à des époques périodiques » (lettre à sa mère, 6 mai 1861, Correspondance tome II p. 151).

[21] Je pense bien sûr à « Une charogne » (XXIX), aux « Sept vieillards » (XC), aux « Petites vieilles » (XCI), aux « Aveugles » (XCII), mais aussi au « Désespoir de la vieille » (Le Spleen de Paris, II), à « Un plaisant » (ib., IV), aux « Veuves » (ib., XIII), à « La corde » (ib., XXX), aux « Bons chiens » (ib., L), etc. Au chapitre de ce goût pour le bizarre et l’impur, ajoutons que Baudelaire a pris pour maîtresses successives deux prostituées d’une autre race, la mulâtresse Jeanne Duval, et avant elle une Juive, Sara la Louchette, qui lui inspira les poèmes XXV : « Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle… » et XXXII : « Une nuit que j’étais près d’une affreuse juive… » des Fleurs, ainsi qu’un beau poème de jeunesse : « Je n’ai pas pour maîtresse une lionne illustre… » (tome I p. 203-204) dont Serge Reggiani récitait les trois derniers quatrains avant de chanter « Sarah » de Georges Moustaki.

[22] Les Fleurs du mal, CXVIII : « Le reniement de saint Pierre », vers 29-32, Pléiade tome I p. 122.

[23] Dans une lettre à Sainte-Beuve, Baudelaire avoue à la fois son goût impénitent pour le jeu de masque, et son esprit de contradiction systématique : « Un de nos grands amusements [avec Poulet-Malassis], c’est quand il s’applique à faire l’athée, et quand je m’ingénie à faire le jésuite. Vous savez que je peux devenir dévot par contradiction (surtout ici), de même que, pour me rendre impie, il suffirait de me mettre en contact avec un curé souillon (souillon de corps et d’âme) » (lettre du 30 mars 1865, Correspondance Pléiade tome II p. 491). Quelques années plus tôt, on lisait, dans un projet de préface aux Fleurs du mal : « J’ai un de ces heureux caractères qui tirent une jouissance de la haine et qui se glorifient dans le mépris. Mon goût diaboliquement passionné de la bêtise me fait trouver des plaisirs particuliers dans les travestissements de la calomnie. Chaste comme le papier, sobre comme l’eau, porté à la dévotion comme une communiante, inoffensif comme une victime, il ne me déplairait pas de passer pour un débauché, un ivrogne, un impie et un assassin » (Pléiade tome I p. 185). Voilà qui justifie l’intéressant témoignage d’Émile Leclercq, romancier réaliste belge qui le fréquenta « presque chaque soir » pendant l’hiver 1864-65 dans un cercle littéraire bruxellois : « Tout son succès de littérateur et de causeur […] était contenu dans un seul mot : contradiction. En peinture, sentant que le mouvement moderne emporte vers le naturalisme, il s’exaltait en parlant de David et de son école. En littérature, la forme et l’étrange étaient tout pour lui. Il n’avait ni convictions, ni sens commun, ni enthousiasme sincère. Il posait pour l’homme religieux, et sa vie, qu’il racontait sans vergogne, protestait tout entière contre le mysticisme dont il faisait étalage » (article paru dans Le Libre examen, 10 septembre 1867, et repris dans Gustave Charlier, Passages, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1947, p. 162). Claude Pichois s’amuse à remarquer dans sa biographie que Baudelaire lance des plaisanteries faciles contre la propreté de Bruxelles, lavé à grands seaux d’eau mêlée de savon noir : « Et si Bruxelles avait été sale ? » (p. 511). Baudelaire a décrété une fois pour toutes que la France, que la Belgique, que son époque étaient abominables : par conséquent, il fait feu de tout bois en jugeant détestable tout ce qu’il voit, quoi qu’il voie. Et il en rajoute afin de bien passer pour un pestiféré, remettant lui-même en circulation les calomnies dont il s’était plaint à son arrivée en Belgique, comme le remarque encore Pichois (p. 515).

[24] Voir Georges Blin, Le Sadisme de Baudelaire, José Corti, 1948.

[25] Deux feuillets de Mon cœur mis à nu (XVI-XVII, 26-27 ; tome I p. 686-687) sont remplis de sarcasmes haineux et grossiers contre la femme Sand : « Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde ; elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. […] Que quelques hommes aient pu s’amouracher de cette latrine, c’est bien la preuve de l’abaissement des hommes de ce siècle. […] Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l’Enfer. […] Elle est surtout, et plus que toute autre chose, une grosse bête ; mais elle est possédée. […] Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d’horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m’empêcher de lui jeter un bénitier à la tête ».

[26] Il suffit de parcourir la table des matières des Fleurs du mal pour repérer à quels poèmes je fais allusion : la plupart des titres sont trop explicites pour que j’aie besoin de les énumérer. Leur ajouter « Les deux bonnes sœurs » (CXII), méconnu mais tellement représentatif, ou « Réversibilité » (XLIV) dont le dernier quintile constitue un antidote bien tardif aux quatre précédents, ainsi qu’ « Une charogne » (XXIX) : l’idéal n’est souvent qu’une fragile échappatoire pour conjurer la terrible prégnance du spleen. Pour la haine, en plus du « Tonneau de la haine » (LXXIII), il y a aussi « Duellum » (XXXV), ou même le dernier quatrain de « L’homme et la mer » (XIV). Pour le masochisme, ceux qui ignorent tout du grec doivent apprendre que « L’héautontimorouménos » (LXXXIII) signifie : le bourreau de soi-même. Très symptomatique aussi, « L’idéal » (XVIII) : « Ce qu’il faut à ce cœur profond comme un abîme, / C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime ». Ne pas oublier non plus les six pièces condamnées, qui ne sont pas reproduites dans toutes les éditions modernes, notamment « Femmes damnées » et « Les métamorphoses du vampire » ; ni les pièces de l’édition posthume de 1868, notamment « Épigraphe pour un livre condamné », « Madrigal triste », « Le rebelle », « L’avertisseur », « Le couvercle », « Le gouffre », « L’examen de minuit ». Dans Le Spleen de Paris, on retiendra surtout (comme pièces inspirées par le Mal) « La chambre double » (V), « Le fou et la Vénus » (VII), « Le mauvais vitrier » (IX), « À une heure du matin » (X), « Le gâteau » (XV), « Le joueur généreux » (XXIX), « Le tir et le cimetière » (XLV), « Perte d’auréole » (XLVI), « Assommons les pauvres ! » (XLIX). Notons par ailleurs qu’un des plus importants livres parus ces dernières années sur son œuvre s’intitule Baudelaire, violence et poésie. Il s’agit de la thèse de doctorat de Jérôme Thélot (Gallimard, 1993).

[27] Lettre à Flaubert du 26 juin 1860, Correspondance Pléiade tome II p. 1379.

[28] « Notes nouvelles sur Edgar Poe », II (Pléiade tome II p. 322-323).

[29] Dans son étude de 1859 sur Théophile Gautier, § III (Pléiade tome II p. 115).

[30] Lettre à Narcisse Ancelle, 18 février 1866, Correspondance Pléiade tome II p. 611. Toute cette importante lettre est à lire. C’est là qu’on trouve notamment une fameuse déclaration où Baudelaire avoue qu’il a mis dans Les Fleurs du mal, « ce livre atroce », tout son cœur et toute sa haine, si bien qu’une protestation officielle, selon laquelle celà ne serait que de l’art pur et de la comédie, serait à prendre pour un mensonge de couverture (p. 610). Juste avant, il a défini sa poésie comme « une poésie profonde, mais compliquée, amère, froidement diabolique (en apparence) ». À la fin, il dresse une liste des auteurs du XIXe qu’il exclut de son dégoût général de son temps : « Excepté Chateaubriand, Balzac, Stendhal, Mérimée, Vigny, Flaubert, Banville, Gautier, Leconte de Lisle, toute la racaille moderne me fait horreur. Vos académiciens, horreur. Vos libéraux, horreur. La vertu, horreur. Le vice, horreur. Le style coulant, horreur. Le progrès, horreur. Ne me parlez plus jamais des diseurs de riens » (p. 611). Cette liste est tout-à-fait remarquable, non seulement parce qu’il n’y a pas une seule erreur (pas un seul auteur ignoré par la postérité, même si Théodore de Banville n’est pas au même niveau que les autres, quoiqu’il commence à revenir), mais aussi parce qu’elle exclut tous les romantiques trop personnels, ceux qui donnent dans l’effusion sentimentale, les populaires « saligauds comme Béranger et Musset » (p. 610), ceux dont on pourrait dire, comme Gide de J. Guéhenno, qu’ils « parlent du cœur comme d’autres parlent du nez » (le mot se trouve dans un « Billet à Angèle » publié le 25 décembre 1937 dans la revue La Flèche, qui n’a pas été repris dans un volume de Gide à ma connaissance. Mais Jean Guéhenno a publié l’ensemble des pièces de la controverse qui l’opposa à Gide à cette époque, à propos du communisme, en appendice à son Journal d’une révolution. 1937-38, Grasset, 1939. La phrase se trouve page 235).

[31] Fusées, I,1 (Pléiade tome I p. 649). Voir aussi Mon cœur mis à nu, XXV, 45 (p. 692).

[32] Fusées, III,3 (tome I p. 651 et 652) et XI, 17 (p. 659). Lire aussi Mon cœur mis à nu, XXX, 54 (p. 695) qui fait de l’amour un malentendu dans lequel « ces deux imbéciles sont persuadés qu’ils pensent de concert », alors que « le gouffre infranchissable, qui fait l’incommunicabilité, reste infranchi ». Relire aussi « À celle qui est trop gaie » (Les Épaves, V), poème de l’amour sadique, dont les deux dernières strophes rendent un son étrangement contemporain à l’ère du « barebacking » (chevauchée à cru) : chose encore plus étrange, Baudelaire a ajouté à ce poème condamné une note où il repousse le « sens sanguinaire et obscène » que les juges y auraient découvert. Or ni le réquisitoire du substitut Pinard ni le libellé du jugement ne font état de cette « interprétation syphilitique » ! : Baudelaire n’aurait-il affecté de l’écarter que pour mieux la signaler ?

[33] Lire en particulier une lettre de Baudelaire à sa mère, datée du 27 mars 1852, où l’on trouvera une page d’une rare violence contre Jeanne Duval, dépeinte comme une idiote bornée et acariâtre, incapable de le comprendre et de l’aider, soucieuse uniquement de l’exploiter et le domestiquer, multipliant les infidélités, les vexations et les tracasseries (Correspondance Pléiade tome I p. 193). D’où ce constat : « Jeanne est devenue un obstacle, non seulement à mon bonheur, ceci serait bien peu de chose ; moi aussi je sais sacrifier mes plaisirs, et je l’ai prouvé ; – mais encore au perfectionnement de mon esprit ». Un an plus tard il confirmera que cette « ignoble créature » l’a fait fuir, car elle « le faisait tellement souffrir, par sa ruse, par ses criailleries, par ses tromperies » (lettre à sa mère du 26 mars 1853, tome I p. 211). Hélas, la résolution de rupture ne tiendra pas longtemps, et cette dernière lettre met aussi en avant les dons d’argent qu’il continue à lui faire et la culpabilité qu’elle lui inspire. Baudelaire ne réussira jamais à trancher cet attachement fatal. Le 8 décembre 1848, déjà, il la désignait à sa mère comme « une pauvre femme qu’ [il] n’aime depuis longtemps que par devoir », justifiant ensuite par une obligation morale « cette singulière liaison, où [il n’a] rien à gagner, et où l’expiation et le désir de rémunérer un dévouement jouent le grand rôle » (tome I p. 154). Cet esprit de charité, dont il se sera maintes fois justifié, a sans doute joué un rôle, et non moins un certain masochisme. La gratitude qu’il met en avant dans ces lettres doit être exagérée pour adoucir l’hostilité de sa mère, car au fil des années les dettes morales et financières qu’il avait contractées envers Jeanne au début de leur liaison ont été très largement inversées par tout ce qu’il a versé dans ce tonneau des Danaïdes. Si on n’est pas encore convaincu du rôle néfaste de Jeanne pour Baudelaire, on considérera aussi cette lettre que la mère du poète, sept mois après la mort de celui-ci, a envoyé à l’ami fidèle qui s’occupait d’une édition posthume des œuvres complètes. Certes, le jugement d’une mère est le plus partial qui soit, et on ne le prendra donc pas pour argent comptant. Mais Mme Aupick dit s’appuyer sur des documents, et celà donne à songer : « La Vénus noire l’a torturé de toutes manières. Oh ! si vous saviez ! Et que d’argent elle lui a dévoré ! Dans ses lettres, j’en ai une masse, je ne vois jamais un mot d’amour. Si elle l’avait aimé, je lui pardonnerais, je l’aimerais peut-être ; mais ce sont des demandes incessantes d’argent. C’est toujours de l’argent qu’il lui faut, et immédiatement. Sa dernière en avril 1866, lorsque je partais pour aller soigner mon pauvre fils à Bruxelles, lorsqu’il était dans de si grands embarras d’argent, elle lui écrit pour une somme qu’il faut qu’il lui envoie de suite. Comme il a dû souffrir à cette demande qu’il ne pouvait satisfaire ! Tous ces tiraillements ont pu aggraver son mal et pouvaient même en être la cause » (lettre de Mme Aupick à Charles Asselineau, 24 mars 1868, publiée dans Charles Baudelaire, étude biographique, par Eugène Crépet, revue et mise à jour par Jacques Crépet, Léon Vanier éd. / A. Messein succ., 1906, Appendice VI, p. 267).

[34] Voici le morceau entier : « La femme est le contraire du Dandy. / Donc elle doit faire horreur. / La femme a faim, et elle veut manger. Soif, et elle veut boire. / Elle est en rut, et elle veut être foutue. / Le beau mérite ! / La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. / Aussi est-elle toujours vulgaire, c'est-à-dire le contraire du Dandy ». (Mon cœur mis à nu, III, 5 ; Pléiade tome I p. 677).

[35] Les Fleurs du mal, CXXVI : « Le voyage », VI, vers 89 (Pléiade tome I p. 132). Et aussi : « J’ai toujours été étonné qu’on laissât les femmes entrer dans les églises. Quelle conversation peuvent-elles tenir avec Dieu ? » (Mon cœur mis à nu, XXVII, 48 ; tome I p. 693). Relire aussi « Les yeux des pauvres » (Le Spleen de Paris, XXVI) et « Portraits de maîtresse » (ib., XLII).

[36] Mon cœur mis à nu, XXXVIII, 68 (Pléiade tome I p. 701). Relire aussi « La femme sauvage et la petite-maîtresse » (Le Spleen de Paris, XI) et « Le galant tireur » (ib., XLIII). Au surplus, Maxime Du Camp rapporte cet échange : à un Duc qui avait dit : « De tous les êtres créés la femme est l’être le plus charmant », Baudelaire riposta : « Monsieur le Duc, je ne partage pas votre opinion ; les femmes sont des animaux qu’il faut enfermer, battre et bien nourrir » (Souvenirs littéraires, ch. XVIII, éd. Aubier, 1994, p. 392).

[37] Mon cœur mis à nu, XXXIII, 60 (Pléiade tome I p. 698). Au chapitre de la misogynie, impossible de passer outre ce bilan, remarquable par son ton péremptoire : « Pour résumer toutes mes pensées en une seule, et pour te donner une idée de toutes mes réflexions, je pense à tout jamais, que la femme qui a souffert et fait un enfant est la seule qui soit l’égale de l’homme. Engendrer est la seule chose qui donne à la femelle l’intelligence morale. Quant aux jeunes femmes sans état et sans enfants, ce n’est que coquetterie, implacabilité et crapule élégante » (lettre à sa mère, 27 mars 1852, Correspondance Pléiade tome I p. 193-194).

[38] Lire Les Paradis artificiels. Pour le tabac, rajouter le poème « La pipe » (LXVIII), et pour le vin, les cinq poèmes de la section « Le vin » (CIV-CVIII). Relire aussi « Enivrez-vous » (Le Spleen de Paris, XXXIII). De nombreux témoignages font état d’une forte consommation de vin chez le poète, par exemple celui de Maxime Du Camp, selon lequel Baudelaire, invité chez lui en 1852, déclara qu’il ne buvait que du vin et ne supportait pas la vue de l’eau, avant de vider deux bouteilles de rouge en une heure (Souvenirs littéraires, ch. XVIII, éd. Aubier, 1994, p. 394). Baudelaire lui-même signale à sa mère, le 26 mars 1853, que « cette abominable existence et l’eau-de-vie […lui] ont gâté l’estomac pour quelques mois » (correspondance tome I p. 214). On pourrait facilement multiplier les documents corroborant l’idée d’une dégradation précoce de sa santé par les abus d’excitants divers, en particulier l’alcol. On peut même se demander si, dans ses dernières années, c’est-à-dire passé 40 ans (1861), Baudelaire n’était pas devenu impuissant. Une anecdote rapportée par Léon Cladel (publiée par Félicien Champsaur dans sa notice sur celui-ci dans Les Hommes d’aujourd’hui, n°2, vers 1878), et qui peut dater de 1861 ou peu après, dit qu’une femme très belle avait fait une cour assidue à Baudelaire, jusqu’à obtenir de se faire inviter chez lui avec Cladel. « La femme devient lascive » et se déshabille. Cladel s’éclipse, mais « il n’avait pas fermé la porte qu’il entend Baudelaire, vieux et usé, dire : Rhabille-toi » (Baudelaire devant ses contemporains, III, 2, p. 132). Et ce fragment de Mon cœur mis à nu (XXXIX, 70), autour de 1863, ne doit-il pas se lire comme un aveu implicite ? : « Plus l’homme cultive les arts, moins il bande. […] La brute seule bande bien, et la fouterie est le lyrisme du peuple » (Pléiade tome I p. 702). Jules Vallès émet aussi l’hypothèse d’une « incapacité physique » avec les femmes, mais de façon gratuite et pour y voir la cause de la « corruption littéraire » de Baudelaire, ce qui est stupide (Pléiade Vallès, tome I p. 975).

[39] En introduction à la Correspondance de Baudelaire, Jean Ziegler propose un historique de sa fortune (p. LXIII-XC) ; et dans la biographie qu’il a cosignée avec Claude Pichois, une bonne partie du chapitre VIII, le chapitre X et le chapitre XXII sont entièrement consacrés à l’examen de sa situation financière. Il est difficile, en lisant celà, de ne pas ressentir une indignation très bourgeoise contre ce panier-percé qui s’est créé une vie de chien par sa seule faute. Entre 1839 et 41, alors qu’il est bachelier mais encore mineur, il commence déjà à accumuler de lourdes dettes. À sa majorité en avril 1842, il entre en possession de l’héritage de son père, soit environ 100 000 francs, ce qui correspond très approximativement à 300 000 euros. En l’espace de dix-huit mois, il en croque la moitié en prodigalités diverses : logement et meubles luxueux, vêtements, maîtresses, grande vie. Alarmée, sa famille va mettre le holà. À l’été 1844, un conseil de famille le dessaisit de la jouissance de son patrimoine : il sera désormais sous la tutelle judiciaire de Me Narcisse Ancelle, notaire de Neuilly (et maire de la ville entre 1851 et 1868), brave homme plutôt compréhensif avec qui les rapports seront jusqu’au bout amicaux voire affectueux. Néanmoins Baudelaire considérera cette tutelle comme une infamie insupportable (et pourtant il n’a rien fait ni pour s’y opposer ni ensuite pour s’en libérer, alors que des recours judiciaires étaient possibles). Mais même placé sous tutelle, Baudelaire n’était pas, ou n’aurait pas dû être, un miséreux. Avec un minimum d’austérité, il aurait pu mener une honnête existence de rentier déchargé de soucis matériels et libre de tout son temps. En effet, Ancelle lui versait une pension de 2400 francs par an, tirée des rentes de son capital (diminuée à 2100 F en 1856 et 1900 F en 1861, suite à des prélèvements dans le capital pour rembourser des dettes). Or c’était tout-à-fait suffisant pour vivre, surtout pour un célibataire : un sous-chef de bureau dans un ministère gagnait à l’époque entre 2000 et 2700 francs par an, et un chef de bureau, en fin de carrière, le double. En janvier 1841, son frère, petit magistrat marié de 36 ans, lui écrivait ne gagner que 1500 francs ! (voir Correspondance tome I p. 732) Mais cette rente n’était pas l’unique source de revenus du poète. Les tableaux récapitulatifs fournis par Jean Ziegler permettent de calculer qu’entre 1845 et 1863 inclus (jusqu’à son départ en Belgique), Baudelaire aura touché : 1°) 41 400 F de la pension Ancelle ; 2°) 15 600 F de prélèvements sur son capital ; 3°) 3450 F de subventions ministérielles (biographie 1987 p. 487) ; 4°) 20 000 F d’aides de sa mère (p. 488) ; 5°) environ 10 000 F de droits d’auteur : 4800 pour ses traductions de Poe, 900 pour ses livres, 5100 pour ses articles et parutions dans des journaux (p. 497). Soit un total de 90 500 F en dix-neuf ans : un peu moins de 4800 F par an en moyenne, le salaire d’un chef de bureau au ministère ! Rappelons qu’en 1851, le député Jean-Baptiste Baudin s’est fait tuer sur une barricade « pour 25 francs par jour », soit 9125 F par an : seulement le double. À qui fera-t-on croire qu’on ne pouvait pas vivre décemment avec la moitié du revenu d’un député, à une époque où un ouvrier, pour douze heures de travail par jour 300 jours par an, gagnait environ 500 F, dix fois moins ? On est vraiment accablé à l’idée que Baudelaire aura toute sa vie mangé de la vache enragée, alors même qu’il percevait de quoi vivre confortablement. Il aurait suffi qu’il eût moins des goûts de luxe, qu’il réduisît son fastueux budget vestimentaire, qu’il ne dépensât pas ce qu’il n’avait pas encore… Mais allez donc demander à un poète de bien gérer ses comptes ! Ses ailes de géant l’empêchent de marcher… On comprend néanmoins que Pichois et Ziegler, finalement, donnent raison à Sartre, lequel prétendait, dans un petit essai pourtant très injuste et en quelque sorte anti-poétique (1947), que Baudelaire avait choisi sa vie de poète maudit : « On ne doit pas prétendre : ‘Il n’a pas eu la vie qu’il méritait’. Baudelaire a mérité, il a voulu mériter sa vie » (p. 143). À maintes reprises en effet, on le voit accepter le sort qui lui est fait, voire créer délibérément les circonstances qui lui empoisonnent l’existence. Et celà jusqu’au séjour en Belgique, dont Gautier disait plaisamment et justement : « Il reste à Bruxelles où il s’ennuie, pour le plaisir de dire qu’il s’y est ennuyé ! » (biographie 1987 p. 515).

[40] Ainsi l’a vu vers 1861 Philibert Audebrand, chroniqueur que W.T. Bandy et Cl. Pichois considèrent comme fiable : « Vieilli, fané, alourdi, bien qu’il fût toujours maigre, l’excentrique, avec des cheveux blancs et une figure toujours rasée, ressemblait moins à un poète des voluptés amères qu’à un prêtre de Saint-Sulpice » (Un café de journalistes sous Napoléon III, Dentu, 1888, p. 295).

[41] Goncourt, Journal, 11 avril 1863 (éd. Bouquins, tome 1 p. 955). L’hôte chez qui Baudelaire a lancé cette insanité pourrait être, d’après Jules Vallès, le sculpteur Auguste Clésinger, le gendre de George Sand.

[42] Sur la légende de Baudelaire en général, voir le dossier documentaire rassemblé par W.T. Bandy et Cl. Pichois dans le chapitre V de Baudelaire devant ses contemporains, p. 207-279. Il faut surtout lire l’article de Jules Vallès paru dans La Situation le 5 septembre 1867, soit cinq jours après la mort de Baudelaire, que Vallès avait maintes fois croisé depuis 1852 dans les cafés fréquentés par la bohème littéraire parisienne. Ce texte (Pléiade Vallès, tome I p. 971-976) est au plus haut point révélateur : il montre quelle totale fermeture d’esprit peut manifester un auteur engagé à gauche, et comme le militant est incapable de comprendre le dandy. Dans cet article imbécile, voire « ignoble » selon les amis de Baudelaire dont Asselineau, le très surfait romancier de Jacques Vingtras se comporte comme un simple échotier qui ramasse tous les ragots qui passent à sa portée, doublé d’un petit juge qui s’arroge le droit d’expédier en enfer ceux qui ne partagent pas ses principes. Vallès ne s’intéresse qu’à l’homme Baudelaire (ou plutôt qu’à l’image publique de l’homme) et ne consacre pas une phrase à son œuvre, dont on se demande s’il la connaît autrement que de réputation, ce qui est tout de même fâcheux quand on parle d’un écrivain. Il le voit avant tout comme un cabotin avec un côté prêtre, un « forçat lugubre de l’excentricité » qui se sera donné bien du mal pour pas grand-chose : « il se condamna à un rôle pour lequel il n’était pas fait, et qui l’écrasa ! ». Pur tartuffe littéraire, poseur pour cénacles et histrion pour brasseries, ne croyant peut-être même pas en son génie, Baudelaire était un type assez méprisable : « rien qu’un égoïste qui travaillait péniblement sa gloire et qui ne souffrait pas, mais jouissait des douleurs des autres, parce qu’elles pouvaient l’inspirer et aider sa muse menacée de stérilité ». Obnubilé par son vain désir d’attirer l’attention sur lui, ce raté s’est trompé de vocation : « il eût dû n’être jamais qu’un traducteur, lui qui ne savait ni inventer ni voir, et qui, à court d’idées, à bout de ressources, pour conquérir au moins la réputation d’originalité, fourbut son imagination et affola sa sensibilité ». Alors oui, Vallès répète plusieurs fois qu’il le plaint, « ce fanfaron d’immoralité » qui se sera autodétruit par orgueil. Plaintes de crocodile, aimerait-on dire, tant on sent la jubilation méchante qu’il met à dépeindre la déchéance finale du poète paralysé au « sourire de fou », jurant avec « le grognement idiot du désespoir ». Tartuffe lui-même, Vallès souligne qu’il « ne veut point insulter ses cendres », mais le verdict tombe : « il n’était pas le poète d’un enfer terrible, mais le damné d’un enfer burlesque ». Quant à son destin posthume, il est plié : « Il eut une minute de gloire, un siècle d'agonie : aura-t-il dix ans d’immortalité ? À peine ! ». Le plus que ses admirateurs peuvent espérer, c'est qu'un jour, « un curieux ou un raffiné logera ce fou dans un volume tiré à cent exemplaires, en compagnie de quelques excentriques crottés. Ne demandons pas plus pour lui : il ne mérite pas davantage ». Merci, Monsieur Vallès, pour ce remarquable exercice de crétinisme littéraire, et ce moment d’intense rigolade. Six pages pour étaler votre bassesse et votre cécité, ça valait le coup.