07.04.2016

UNE CLASSE POLITIQUE DE PLUS EN PLUS IMPUISSANTE ET SCLÉROSÉE… JUSQU’À PROVOQUER UNE RÉVOLUTION ?

Les gens qui sont profondément hostiles au système actuel peuvent se diviser en deux catégories : ceux qui jugent qu’il n’est pas du tout démocratique (contrairement à ce qu’il prétend être), et ceux qui jugent qu’il est beaucoup trop démocratique. La seconde catégorie est bien plus minoritaire que la première, mais c’est vers elle que j’incline.

Il y a un peu plus d’un mois, alors que le projet de loi sur le travail porté par Myriam El Khomri commençait à susciter un net rejet de l’opinion, cette opposition entre deux visions du système a pu subir une sorte de test expérimental. Une de mes connaissances, apparemment échaudée par l’adoption du mariage homosexuel malgré les massives manifestations de la droite catholique, se montrait convaincue que le projet allait passer de gré ou de force : « Je parierais beaucoup plus volontiers qu'ils vont s'en foutre. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait de la pétition contre le mariage homo… Ils peuvent choisir de faire passer coûte que coûte toutes les réformes qu'ils veulent voir adopter (y compris par le 49-3), même si ça doit leur coûter leur place… je pense à ça parce que je trouve qu'il y a une nette accélération dans les propositions/adoptions de réformes dont on ne parle qu'à peine d'ailleurs et qui ne mobilisent qu'une poignée de députés. » Pour ma part, je trouvais étrange – et assez « complotiste », bien plus qu’idéaliste – cette vision d’une classe politique prête à se sacrifier sur l’autel d’on ne sait quels intérêts secrets. La comparaison avec le mariage homosexuel est inadaptée : c’était une mesure de gauche rejetée par la France de droite. Là, on a une mesure de droite rejetée par la France de gauche. Comment croire que le gouvernement pourrait « se foutre » de braquer son propre électorat, à un an des élections ? En outre, le mariage homosexuel, c’était une « avancée sociétale », allant dans le sens d’un élargissement des droits de l’individu et d’une satisfaction de l’hédonisme : ce type de mesure passe toujours, depuis cinquante ans et plus. La bonne comparaison, pour moi, c’est l’échec du projet Devaquet pour les universités en décembre 1986, c’est l’échec du C.I.P. de Balladur en mars 1994, c’est l’échec de la réforme des retraites de Juppé en décembre 1995, c’est l’échec du C.P.E. de Villepin en mars 2006. À chaque fois, un gouvernement a tenté de toucher aux « avantages acquis » afin de remettre dans le bon sens la machine économique ; à chaque fois, la rue a massivement protesté contre ce qu’elle a perçu comme une atteinte à sa situation et une « précarisation » accrue de la vie économique ; trois fois, les jeunes ont refusé cet avenir meilleur qu’on leur préparait ; et à chaque fois, le gouvernement a cédé, incapable d’expliquer que les inconvénients pour un petit nombre permettraient une amélioration pour le plus grand nombre.

Le 10 mars, mon contradicteur a cru triompher : Hollande venait d’annoncer qu’il n’était pas question de retirer le projet de loi. Je ne me laissai pas ébranler dans mon pronostic : je sais bien qu’un gouvernement commence toujours par affirmer son inflexibilité, pour tenter de tuer la fronde dans l’œuf. C’est quand les manifestations, loin de se décourager, redoublent d’ampleur, que les choses sérieuses commencent. Comme prévu, les syndicats intensifièrent la mobilisation (la pétition contre le projet, ayant rassemblé un million de signatures dès le 4 mars, était un indice très net du profond rejet populaire), et remportèrent très vite le bras-de-fer : dès le 14 mars, le projet de loi était vidé de l’essentiel de sa substance. Le maintien de la pression de la rue et des syndicats, relayée par une offensive parlementaire, va entraîner de nouvelles reculades. Une fois de plus, comme je l’avais prévu, un gouvernement a capitulé sous la pression de la rue. Capitulation qui, dailleurs, prouve aussi bien le manque de volonté de nos dirigeants que leur manque de pédagogie : ils ne savent pas expliquer leurs projets, ni les négocier pour les faire accepter en amont, ni les défendre pour les justifier en aval [1]. Quand le projet est annoncé, l’opinion est prise par surprise, et a le sentiment légitime qu’on cherche à lui faire un enfant dans le dos. On se plaint que le gouvernement ne respecte pas les aspirations du peuple, mais dès que celui-ci s’agite, il recule aussitôt. La « tyrannie de l’opinion » fait qu’il n’ose pas prendre des mesures qui paraissent impopulaires, dès lors que cette impopularité se fait bruyante et visible.

Mais ma victoire a été de courte durée. Nous venons en effet d’apprendre l’adoption d’une proposition de loi modifiant la campagne de l’élection présidentielle. On se frotte les yeux en lisant ces modifications demandées et obtenues par le Parti Socialiste. Bien entendu, la barrière des « 500 signatures », qui empêche ou freine considérablement l’apparition d’un candidat hors système, est maintenue, alors que beaucoup demandaient son abaissement. Le seuil a été élevé en 1976 : auparavant, il en suffisait de 100 [2]. Rappelons que si le F.N., les trotskistes ou les écologistes parviennent à chaque fois à réunir ces 500 parrainages d’élus, ils éprouvent néanmoins des difficultés extrêmes à les obtenir. Il leur faut consacrer un gros buget et mobiliser beaucoup de militants pendant des mois (qui vont démarcher et relancer les maires les uns après les autres), pour atteindre ce sésame : c'est une énorme dépense de moyens et d'énergie, qui affaiblit d'autant leur campagne proprement dite. Au contraire, les candidats des partis du « système », comptant déjà des milliers d’élus locaux, n’ont qu’à claquer des doigts pour obtenir les signatures en trois jours.

Loin d’assouplir la législation pour faire respirer la démocratie, les députés n’ont rien trouvé de mieux que de la durcir encore. Désormais, tous les parrainages seront publiés, ce qui pourra dissuader certains maires, qui pouvaient espérer passer à travers le tirage au sort et éviter ainsi que leurs électeurs leur reprochent d’avoir soutenu tel candidat. En outre, ce seront les parrains qui devront envoyer eux-mêmes leur signature au Conseil constitutionnel (et non plus les candidats, qui jusqu’à présent allaient déposer en une fois leur collecte), contrainte qui va leur paraître fastidieuse. Enfin et surtout, la période de campagne officielle, impliquant une stricte égalité de temps de parole entre tous les candidats, qui jusqu’à présent durait cinq semaines, sera désormais réduite à deux semaines. Deux semaines seulement tous les cinq ans, pendant lesquelles tous les candidats pourront se faire entendre pareillement ! Deux semaines d’expression égale, pour deux-cents-cinquante-huit semaines d’omniprésence médiatique des grands partis !…

« Faut-il en pleurer ou en avoir la nausée ? », demande Corinne Lepage dans une tribune qu’on ne peut qu’approuver. Candidate en 2002, et connaissant donc de l’intérieur le chemin-de-croix du petit candidat, elle note qu’en 2012, sur 42 000 parrainages possibles, moins de 15 000 ont été donnés… dont plus de 10 000 pour les deux principaux candidats ! Ce qui veut dire que moins de 5000 élus (12 % !) ont contribué à faire que le grand rendez-vous de la vie politique française soit autre chose qu’un simple face-à-face entre le P.S. et l’U.M.P. « Tout celà n'est pas supportable et parfaitement contraire à la démocratie, conclut-elle. Alors que 88 % de nos concitoyens souhaitent voter pour un candidat qui ne soit pas issu des grands partis politiques, ceux-ci se défendent en violant les règles de base de l'égalité entre les candidats. Dès lors qu'il s'agit de défendre leur fonds de commerce, la désaffection de nos concitoyens pour les politiques, l'abstention, la montée des extrêmes leur sont totalement indifférentes. »

En effet, cette mesure est proprement ahurissante. On ne cesse de répéter qu’en France plus encore qu’ailleurs, il y a une crise de la démocratie, que la classe politique n’a jamais été aussi discréditée, que les citoyens ne se sentent pas représentés, que les dirigeants vivent dans une bulle, que le pays réel n’est plus écouté, que la parole politique est confisquée par une oligarchie… et voilà que, sans utilité réelle, les politiciens confirment exactement tout celà, et font en sorte de l’amplifier encore ! Ils élèvent le niveau d’entrée dans leur caste, ils confortent l’entre-soi, ils ferment un peu plus le jeu, ils verrouillent le scrutin. L’élection présidentielle, c’est bien connu, est la seule élection qui intéresse encore vraiment les Français, la seule qui leur donne l’impression de peser encore un peu sur le destin du pays. On pourrait dire : la dernière soupape de sûreté de la démocratie. Et voilà qu’on s’arrange pour en faire une partie jouée d’avance, pour décourager les petits candidats de s’y immiscer, pour faire barrage à toute irruption d’un citoyen hors-système qui viendrait bouleverser la donne ! Et celà au moment même où le désir d’un renouvellement de la classe politique se fait plus impérieux que jamais, où les quatre cinquièmes des Français ne souhaitent pas que le président sortant ni son prédécesseur se représentent, comme ceux-ci en ont pourtant l’intention évidente ! (et où, aux E.-U.A., le succès inattendu des candidatures de Donald Trump et de Bernie Sanders montre que, là-bas aussi, le ras-le-bol à l’égard de l’Établissement et le désir de renverser le Système sont de plus en plus prégnants).

On en vient à se dire que ces politiciens autistes sont en train de jouer aux allumettes sur un baril de poudre. On se demande vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Il faudrait que quelqu’un, devant toutes les télévisions, proclame avec la solennité qui convient : Tout celà finira très très mal ; vous ne mesurez pas le degré de mépris, de haine et d'exaspération que vous suscitez ; à force d’étouffer les protestations plus ou moins impuissantes, vous provoquerez une révolution dévastatrice ; la colère du peuple bafoué sera terrible ; à trop ignorer les citoyens, cette classe politique sera balayée dans la violence ; il y aura des têtes promenées au bout d’une pique.

Un peu après mai 68, Raymond Aron et quelques autres constataient que, depuis deux siècles, les Français ont besoin d’une grande explosion à chaque génération. 1789, 1830, 1848, 1871, 1889 (crise boulangiste), 1934-36, 1958, 1968… En décembre 1995 le pays a été paralysé pendant quelques jours par les manifs contre le plan Juppé, en novembre 2005 les banlieues d’immigrés ont pris feu… deux répétitions d’un mouvement beaucoup plus détonant ? Ce pays est incapable de se réformer pacifiquement ; donc il se rigidifie, il se bloque, et quand la tension devient insupportable, il explose. La révolution périodique plutôt que la réforme permanente… Ainsi la question ne serait pas : la France va-t-elle connaître une terrible secousse, mais plutôt : quand la prochaine secousse aura-t-elle lieu ?

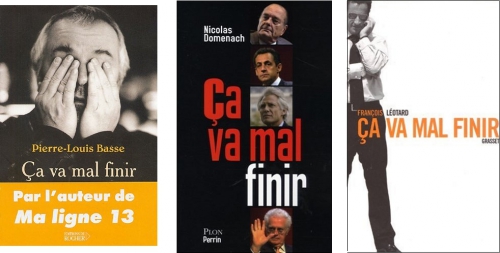

Parmi les indices qui peuvent nous faire croire à la survenue prochaine d’un évènement de type révolutionnaire, il y a celui-ci : c’est que de plus en plus de gens s’attendent à ce qu’il ait lieu. Attentif à ce qui paraît en librairie, j’ai été frappé que, ces dernières années, trois livres soient sortis portant exactement ce même titre : Ça va mal finir. Le premier est dû à Pierre-Louis Basse en janvier 2005 (Rocher) ; le deuxième à Nicolas Domenach en avril 2006 (Plon) ; le troisième à François Léotard en mars 2008 (Grasset). Voilà donc deux journalistes et un ancien homme politique qui ont senti l’arrivée d’une grande catastrophe sociale, au point d’avertir leurs concitoyens par ce pronostic alarmant. Mais une décennie s’est écoulée depuis les deux premiers, et rien ne s’est vraiment passé. Est-ce à dire que l’orage est derrière nous ? Je crois que de plus en plus de gens sentent obscurément qu’au contraire, la situation ne fait que se tendre de plus en plus, rendant de plus en plus inéluctable une issue violente, sous une forme ou sous une autre. Deux analogies historiques s'imposent aux esprits, ou du moins hantent les consciences : la crise des années 1930 [3] et 1788 [4]. Le simple fait que ces comparaisons reviennent de façon lancinante prouve que nos contemporains croient possible une explosion révolutionnaire, voire s'y attendent. Et en parler crée un climat favorable à son surgissement. Tant l’on crie Noël qu’à la fin il vient…

Les deux évènements que j’ai pointés semblent diamétralement opposés : d’un côté un gouvernement qui recule dès que la rue s’agite, de l’autre des partis qui font en sorte de perpétuer leur mainmise sur la nation. Mais on peut se demander si cette opposition apparente ne cacherait pas une parenté secrète. Si la classe politique éprouve le besoin de verrouiller le système, n’est-ce pas parce qu’elle sent qu’il pourrait se retourner contre elle ? Si elle retire (ou vide) un projet de loi dès que celui-ci se voit contesté, n’est-ce pas parce qu’elle sent qu’en ne cédant pas là-dessus, elle pourrait être emportée tout entière ? Ces deux réactions fébriles ne trahiraient-elles pas, chacune à sa façon, la conscience angoissée que le pays lui glisse entre les mains ?

J’ai commencé en opposant deux diagnostics contradictoires : absence de démocratie, excès de démocratie. Là encore, ne s’agirait-il pas de deux faces d’une même réalité ? Parce que l’État est déconnecté des forces profondes du pays réel, il se livre à l’opinion que fabriquent les sondages, les médias et les groupes de pression, il se laisse tyranniser par l’opinion superficielle, humorale, versatile de la populace, réalisant cette ochlocratie (pouvoir de la foule) dans laquelle Polybe et les anciens voyaient le pire des régimes.

Retractatio : Si cet article porte un titre interrogatif, c'est que je n'ai aucune idée de la réponse. Contrairement à P.-L. Basse, N. Domenach et F. Léotard, jamais je ne publierai un texte affirmant posément que la survenue prochaine d'une catastrophe est une certitude. Profondément hostile à la civilisation contemporaine dans presque tous ses aspects, je souhaite ardemment qu'une révolution la renverse et la détruise. Mais une large partie de moi-même ne croit pas que cette révolution advienne un jour, et une partie encore plus large est convaincue que, si une secousse révolutionnaire jetait à bas quelques monuments du Système, celui-ci n'en serait pas structurellement modifié, et la faille sismique serait vite comblée et recouverte par de nouveaux édifices d'un style un peu différent des précédents, mais servant aux mêmes fonctions. Je discute souvent avec de jeunes « natios » persuadés qu'ils sont portés par le vent de l'Histoire et que la France, dans pas très longtemps, retrouvera le chemin de sa grandeur en se débarrassant des crapules qui l'avilissent. Leur idéalisme me fait sourire, leurs illusions me touchent et m'attristent. Ma conviction intime est que c'est trop tard. Les Français et les Européens sont trop habitués à leur état, le droidlomisme est trop profondément enraciné dans les consciences. Rien n'endiguera la lente submersion, rien n'arrêtera l'inéluctable décadence. Je ne pense pas que le Front National puisse arriver au pouvoir, et je pense fortement que, s'il y arrivait, il ne pourrait pas changer grand-chose de fondamental, et devrait vite le quitter dans la réprobation générale, sinon la honte et le déshonneur. J'ai l'impression d'avoir vécu trop longtemps sans que rien ne se passe, d'avoir trop vu les choses rester identiques, pour pouvoir croire encore qu'elles puissent changer. Mais en même temps, je me défie de cette impression subjective. Peut-être que ceux qui avaient 75 ans en 1788 croyaient qu'une révolution était impossible, pour la seule raison qu'ils étaient trop habitués à la stabilité ? Rien n'a changé en France depuis 1983 (virage libéral du P.S. et émergence du F.N.), rien – sinon l'aggravation des tendances déjà existantes à ce moment-là –, mais celà ne prouve pas que rien ne changera dans l'avenir. Cet article procède de mon ahurissement en apprenant les dispositions électorales votées par les députés, qui vont si totalement à l'encontre des vœux évidents des citoyens. Face à une telle façon de scier la branche sur laquelle ils sont assis, je me dis que je pourrais avoir structurellement raison et conjoncturellement tort : en toute logique, aucune révolution ne devrait avoir lieu, les Français se laisseront défranciser sans réagir autrement que par quelques soubresauts vite résorbés ; mais les hommes sont imprévisibles, la bêtise est le plus puissant des facteurs historiques, et notre classe politique pourrait très bien, comme Louis XVI, comme Charles X, comme Napoléon III, comme les gouvernements des années 30, accumuler les erreurs et les imprudences qui déclencheraient une chute à laquelle ils auraient dû échapper facilement. En me souvenant que Raymond Aron, au début de la Guerre froide, avait posé ce diagnostic paradoxal mais lumineux : « guerre improbable, paix impossible » [5], j'ai envie de dire : révolution impossible, statuquo improbable. J'y reviendrai.

____________________________________

[1] Il est frappant que ce projet soit vivement contesté à gauche, ce qui renforce la comparaison avec le C.P.E. de Villepin, qui fut très mollement soutenu par la droite et même par le patronat : dans les deux cas, un Premier ministre qui se rêve en hussard chargeant sabre au clair, assisté par des branquignols ou des courtisans, goupille tellement mal son projet qu’il ne parvient même pas à le vendre à sa majorité ! Se heurter à ses adversaires naturels, passe encore, mais négliger de s’assurer le soutien de son propre camp, c’est ballot… On en vient à se dire que le seul Premier ministre intelligent depuis trente-cinq ans a été Rocard, qui s’illustra brillamment dans l’art délicat de faire passer des réformes en douceur.

[2] Par la même occasion, les membres du Conseil économique et social ont été retirés de la liste des parrains possibles.

[3] La comparaison avec la crise des années 30 a bien sûr été justifiée par la crise financière de 2008, mais elle ne s’est pas tarie depuis.  Elle a déjà suscité au moins quatre livres en français : François Lenglet, La Crise des années 30 est devant nous, Perrin, mars 2007 (repris en poche « Tempus ») ; Philippe Corcuff : Les Années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard, Textuel, octobre 2014 ; Renaud Dély/Pascal Blanchard/Claude Askolovitch/Yvan Gastaut, Les Années 30 sont de retour. Petite leçon d’histoire pour comprendre les crises du présent, Flammarion, octobre 2014 (compte-rendu ici) ; Yvan Gastaut, Sommes-nous dans les années 1930 ?, Belin, février 2015, – sans parler d’ouvrages qui explorent le parallèle de manière moins centrale et sans l’exhiber dans leur titre. Google nous montre que la question inspire régulièrement les médias. Ainsi Les Échos organisent le 6 juin 2007 une discussion entre François Lenglet et Daniel Cohen, tous deux d’accord pour une réponse globalement positive à la question : « Crise des années 30 : le retour ? » ; Le Nouvel Observateur constate le 16 décembre 2010 que « Les années 30 hantent toujours la France » ; il revient sur la question le 17 avril 2013 pour lui consacrer toute sa couverture et un dossier : « Crise, scandales, extrême-droite… les années 30 sont-elles de retour ? » ; Alain Duhamel aborde à son tour la comparaison dans Libération du 23 juin 2011 : « Crise économique et tentation des années 30 », pour proposer de la conjurer par son européisme libéral, et y revient encore dans le même journal le 20 mars 2014 : « Le parfum aigre des années 30 » ; France Inter pose la question dans l’émission « Service public » le 16 octobre 2012 : « La crise des années 30, c’est maintenant ? » ; Le Point pousse un cri d’alarme : « Au secours, les années 30 sont de retour ! » le 8 avril 2013 ; le philosophe Michaël Foessel affirme comme Lenglet : « Les années 30 sont devant nous », dans Libération du 15 novembre 2013 ; Les Inrocks intervioutent Philippe Corcuff le 14 octobre 2014 : « Années 30, le remake ? Finkielkraut et Bouvet répondent à Corcuff » ; Alain Finkielkraut, quant à lui, critique la comparaison dans Le Figaro du 13 octobre 2014 : « L’analogie avec les années 1930 prétend nous éclairer : elle nous aveugle » ; Fabien Escalona la critique aussi sur Slate.fr, le 23 novembre 2014, mais pour des raisons plus neutres : « "Le retour des années 30", ou le gimmick paresseux des "heures les plus sombres" » ; tout comme Serge Berstein et David Engels qui le font en historiens, sur Atlantico.fr le 7 décembre 2014 : « Pourquoi les années 1930 ne permettent pas de comprendre le présent ». Une recherche plus poussée donnerait sans doute bien d’autres occurrences. À vue de nez, il me semble que la problématique s’est politisée et affaiblie : en 2007-2012, on était préoccupé par la crise économique et ses conséquences sociales, autrement dit on réfléchissait à l’avenir de la civilisation. Depuis 2012, c’est surtout la montée du F.N. qui obsède nos intellectuels chochottes, lesquels se demandent indéfiniment si les juifs vont à nouveau être génocidés, ou si au contraire ce sont les musulmans qui sont promis à l’étoile jaune et aux camps de concentration.

Elle a déjà suscité au moins quatre livres en français : François Lenglet, La Crise des années 30 est devant nous, Perrin, mars 2007 (repris en poche « Tempus ») ; Philippe Corcuff : Les Années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard, Textuel, octobre 2014 ; Renaud Dély/Pascal Blanchard/Claude Askolovitch/Yvan Gastaut, Les Années 30 sont de retour. Petite leçon d’histoire pour comprendre les crises du présent, Flammarion, octobre 2014 (compte-rendu ici) ; Yvan Gastaut, Sommes-nous dans les années 1930 ?, Belin, février 2015, – sans parler d’ouvrages qui explorent le parallèle de manière moins centrale et sans l’exhiber dans leur titre. Google nous montre que la question inspire régulièrement les médias. Ainsi Les Échos organisent le 6 juin 2007 une discussion entre François Lenglet et Daniel Cohen, tous deux d’accord pour une réponse globalement positive à la question : « Crise des années 30 : le retour ? » ; Le Nouvel Observateur constate le 16 décembre 2010 que « Les années 30 hantent toujours la France » ; il revient sur la question le 17 avril 2013 pour lui consacrer toute sa couverture et un dossier : « Crise, scandales, extrême-droite… les années 30 sont-elles de retour ? » ; Alain Duhamel aborde à son tour la comparaison dans Libération du 23 juin 2011 : « Crise économique et tentation des années 30 », pour proposer de la conjurer par son européisme libéral, et y revient encore dans le même journal le 20 mars 2014 : « Le parfum aigre des années 30 » ; France Inter pose la question dans l’émission « Service public » le 16 octobre 2012 : « La crise des années 30, c’est maintenant ? » ; Le Point pousse un cri d’alarme : « Au secours, les années 30 sont de retour ! » le 8 avril 2013 ; le philosophe Michaël Foessel affirme comme Lenglet : « Les années 30 sont devant nous », dans Libération du 15 novembre 2013 ; Les Inrocks intervioutent Philippe Corcuff le 14 octobre 2014 : « Années 30, le remake ? Finkielkraut et Bouvet répondent à Corcuff » ; Alain Finkielkraut, quant à lui, critique la comparaison dans Le Figaro du 13 octobre 2014 : « L’analogie avec les années 1930 prétend nous éclairer : elle nous aveugle » ; Fabien Escalona la critique aussi sur Slate.fr, le 23 novembre 2014, mais pour des raisons plus neutres : « "Le retour des années 30", ou le gimmick paresseux des "heures les plus sombres" » ; tout comme Serge Berstein et David Engels qui le font en historiens, sur Atlantico.fr le 7 décembre 2014 : « Pourquoi les années 1930 ne permettent pas de comprendre le présent ». Une recherche plus poussée donnerait sans doute bien d’autres occurrences. À vue de nez, il me semble que la problématique s’est politisée et affaiblie : en 2007-2012, on était préoccupé par la crise économique et ses conséquences sociales, autrement dit on réfléchissait à l’avenir de la civilisation. Depuis 2012, c’est surtout la montée du F.N. qui obsède nos intellectuels chochottes, lesquels se demandent indéfiniment si les juifs vont à nouveau être génocidés, ou si au contraire ce sont les musulmans qui sont promis à l’étoile jaune et aux camps de concentration.

[4] La comparaison avec 1788 est moins courue que celle avec les années 30. C’est tout-à-fait naturel : en parlant des années 30, on peut jouer à se faire peur sur la montée de l’hydre fachiste, et pleurer sur les discriminations dont sont victimes ces pauvres minorités si méchamment rejetées par les vilains Français. Celà ne demande pas beaucoup d’efforts, c’est même ouvrir un robinet à indignations stéréotypées. Alors qu’avec la Révolution, c’est différent et ambigu : celà oblige à réfléchir globalement sur ce qui est injuste dans notre société, sur ce qui mériterait d’être aboli, sur le modèle qu’il faudrait installer à la place. Et à se demander si on serait plutôt dans le camp des révolutionnaires décidés à renverser un système qui les opprime… ou plutôt dans le camp des privilégiés victimes de la colère populaire, question fort délicate et inconfortable.  Néanmoins on constate que le parallèle est brandi plusieurs fois. Ainsi l’essayiste Éric Verhaeghe (énarque passé dans le privé) est frappé par la similitude des situations économiques : « 1788/2012 : Sommes-nous à la veille d'une nouvelle Révolution française ? », se demande-t-il sur Atlantico.fr le 15 mars 2012, pour y répondre de manière positive et inquiète. L’historien Pierre Serna se demande aussi : « Sommes-nous en 1788 ? », et sent que nous sommes en effet au début d’un cycle révolutionnaire, dans un article qui fait la couverture du n°1 de Panthéon-Sorbonne Magazine, en janvier-février 2013 ; autre historien spécialiste de la Révolution, Patrice Gueniffey trouve lui aussi qu’il y a entre « 1788 et 2013, un air de famille », comme il le dit au Point le 18 avril 2013. À gauche, Jean-Luc Mélenchon nous avertit, dans une interviou au Parisien le 30 novembre 2013 : « La France est en 1788 » ; et à droite, le « Jour de colère », manifestation du 26 janvier 2014, est interprété par certains comme un signe que nous sommes en 1788. Quant à l’historien Jean-François Sirinelli, dans L’Opinion du 16 octobre 2013, il examine les deux comparaisons pour les rejeter l’une et l’autre, au profit du milieu des années 50 (ce qui suggère implicitement un prochain changement de régime !) : « Sommes-nous dans les années 1930 ou en 1788 ? » ; il rejoint Alain Delon soi-même, qui juge aussi que nous sommes en 1958, mais que « faute d’un de Gaulle, on risque de se retrouver en 1788 », comme il le dit dans une brève interviou à Boulevard Voltaire le 18 novembre 2013. Les années 30 sont un contre-modèle universellement honni, c'est un spectre que tout-le-monde voudrait conjurer ; la Révolution, plus ambivalente, appelle un jugement partagé. Penser qu'un nouveau 1789 est pour demain, c'est craindre les futurs débordements de la Terreur, mais c'est aussi espérer la fondation d'une société plus juste. Et cependant, la crainte du pire l'emporte de loin sur l'espérance du meilleur…

Néanmoins on constate que le parallèle est brandi plusieurs fois. Ainsi l’essayiste Éric Verhaeghe (énarque passé dans le privé) est frappé par la similitude des situations économiques : « 1788/2012 : Sommes-nous à la veille d'une nouvelle Révolution française ? », se demande-t-il sur Atlantico.fr le 15 mars 2012, pour y répondre de manière positive et inquiète. L’historien Pierre Serna se demande aussi : « Sommes-nous en 1788 ? », et sent que nous sommes en effet au début d’un cycle révolutionnaire, dans un article qui fait la couverture du n°1 de Panthéon-Sorbonne Magazine, en janvier-février 2013 ; autre historien spécialiste de la Révolution, Patrice Gueniffey trouve lui aussi qu’il y a entre « 1788 et 2013, un air de famille », comme il le dit au Point le 18 avril 2013. À gauche, Jean-Luc Mélenchon nous avertit, dans une interviou au Parisien le 30 novembre 2013 : « La France est en 1788 » ; et à droite, le « Jour de colère », manifestation du 26 janvier 2014, est interprété par certains comme un signe que nous sommes en 1788. Quant à l’historien Jean-François Sirinelli, dans L’Opinion du 16 octobre 2013, il examine les deux comparaisons pour les rejeter l’une et l’autre, au profit du milieu des années 50 (ce qui suggère implicitement un prochain changement de régime !) : « Sommes-nous dans les années 1930 ou en 1788 ? » ; il rejoint Alain Delon soi-même, qui juge aussi que nous sommes en 1958, mais que « faute d’un de Gaulle, on risque de se retrouver en 1788 », comme il le dit dans une brève interviou à Boulevard Voltaire le 18 novembre 2013. Les années 30 sont un contre-modèle universellement honni, c'est un spectre que tout-le-monde voudrait conjurer ; la Révolution, plus ambivalente, appelle un jugement partagé. Penser qu'un nouveau 1789 est pour demain, c'est craindre les futurs débordements de la Terreur, mais c'est aussi espérer la fondation d'une société plus juste. Et cependant, la crainte du pire l'emporte de loin sur l'espérance du meilleur…

[5] Telle est bien sa formule : c'est le titre du premier chapitre de la première partie de son essai Le Grand schisme (Gallimard, 1948). Il est amusant de constater qu'elle est souvent citée, par méprise, sous cette forme inversée : guerre impossible, paix improbable. C'est aussi qu'avec le recul, une fois la Guerre froide terminée, la formule inversée paraît plus sensée… Mais on ne voyait pas la même chose en 1948, et le prudent Aron avait raison, alors, de moins croire en la paix qu'en la guerre. Quant à moi, c'est bien la formule inversée que j'imite : s'il doit se passer quelque chose en France (et en Europe), ce sera un changement somme toute superficiel : un nouveau régime politique, pas une nouvelle société ; un changement de gouvernance, pas une brusque mutation de la civilisation. Et quand bien même quelques têtes devraient se balader au bout d'une pique, les tendances lourdes persisteront. Ou alors la catastrophe surviendra de l'extérieur, mais là on ne parle plus de la même chose.

23:09 Écrit par Le déclinologue dans Chronique politique, Déclinologie, France, Mœurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : projet de loi travail, myriam el khomri, hollande, manuels valls, manifestations, révolution, démocratie, cip, cpe, villepin, projet devaquet, plan juppé, élection présidentielle, 500 signatures, parrainages d'élus, corinne lepage, petits candidats, explosion sociale, pierre-louis basse, nicolas domenach, françois léotard, ça va mal finir, ochlocratie, polybe, donald trump, bernie sanders, verrouillage du système, classe politique, autisme, michel rocard, réforme, négociations, syndicats, pression de la rue, temps de parole, ps, mariage homosexuel, chirac, balladur, système, tyrannie de la foule, front national, cataclysme, millénarisme, raymond aron, le grand schisme, années 30, 1788 |  |

|  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |  Digg |

Digg |  |

|