DRAMATURGES FRANÇAIS XIXe-XXe SIÈCLES : SÉLECTION D’APHORISMES

12.10.2018

Le théâtre, tout du moins un certain théâtre, est propice aux « bons mots » : il n’est donc pas difficile de trouver des aphorismes dans les textes dramatiques. Après avoir collecté les meilleurs aphorismes des Dramaturges classiques, je propose maintenant ceux des dramaturges français des années 1820 à nos jours. Cependant, beaucoup de dramaturges sont aussi et dabord romanciers ou poètes. S’ils n’ont pas leur page particulière, on les trouvera plutôt sur d’autres pages collectives : Auteurs romantiques français [à paraître] ; Romanciers français entre 1848 et 1914 ; Romanciers français de la première moitié du XXe siècle ; Romanciers français de la seconde moitié du XXe siècle [à paraître] ; Romanciers français contemporains [à paraître] ; Écrivains féminins français XIXe-XXe [à paraître] ; Poètes français modernes [à paraître]. Ne figurent ici que des auteurs qui m’ont paru principalement des auteurs de théâtre – ce que bien sûr on peut contester pour quelques-uns –, et quand bien même ils ne seraient représentés ici que par des citations extraites d’œuvres non théâtrales.

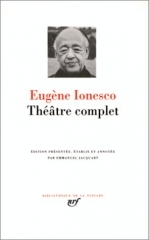

Principaux contributeurs de cette page, directement accessibles d'un clic : Marcel ACHARD (5) ; Arthur ADAMOV (1) ; Jacques AUDIBERTI (2) ; Émile AUGIER (4) ; Henry BATAILLE (10) ; Samuel BECKETT (4) ; Henry BECQUE (49) ; Henri de BORNIER (5) ; Édouard BOURDET (5) ; Jean-Claude BRISVILLE (23) ; Alfred CAPUS (20) ; Casimir DELAVIGNE (23) ; Maurice DONNAY (11) ; Georges FEYDEAU (11) ; Robert de FLERS et Gaston de CAILLAVET (20) ; Robert de FLERS et Francis de CROISSET (5) ; Jean GENET (17) ; Michel de GHELDERODE (2) ; Edmond GONDINET (6) ; Eugène IONESCO (36) ; Alfred JARRY (17) ; Eugène LABICHE (24) ; Henri-René LENORMAND (6) ; Maurice MAETERLINCK (1) ; René de OBALDIA (1) ; François PONSARD (5) ; Emmanuel ROBLÈS (5) ; Edmond ROSTAND (30) ; André ROUSSIN (7) ; Armand SALACROU (5) ; Victorien SARDOU (2) ; Éric-Emmanuel SCHMITT (4) ; Eugène SCRIBE (6) ; Miguel ZAMACOÏS (11).

RENÉ-CHARLES GUILBERT de PIXÉRÉCOURT (1773-1844)

. Tel est le triste sort de tout livre prêté, / Souvent il est perdu, toujours il est gâté. (Guilbert de Pixérécourt, inscription au fronton de sa bibliothèque, selon le témoignage de Charles Nodier et Paul Lacroix dans la préface au catalogue Bibliothèque de M. G. de Pixérécourt, 1838, p. IV).

EUGÈNE SCRIBE (1791-1861) [1]

. Arthur : « Le jour trop long me fatigue et m’ennuie, / Et je l’abrège de mon mieux ; / Sur les chagrins de cette vie, / Je l’avouerai, j’aime à fermer les yeux. / De cette erreur où le sommeil me plonge, / Pourquoi voudrais-tu me priver ? / Le bonheur n'existe qu'en songe, et je m'endors pour le trouver. » (Eugène Scribe, L'Ennui ou le comte Derfort (1820), acte I, scène 6 ; Œuvres complètes, tome IX, A. Tétot, 1858, p. 24).

. Arthur : « Le jour trop long me fatigue et m’ennuie, / Et je l’abrège de mon mieux ; / Sur les chagrins de cette vie, / Je l’avouerai, j’aime à fermer les yeux. / De cette erreur où le sommeil me plonge, / Pourquoi voudrais-tu me priver ? / Le bonheur n'existe qu'en songe, et je m'endors pour le trouver. » (Eugène Scribe, L'Ennui ou le comte Derfort (1820), acte I, scène 6 ; Œuvres complètes, tome IX, A. Tétot, 1858, p. 24).

. Stanislas : « Un vieux soldat sait souffrir et se taire sans murmurer. » (Eugène Scribe, Michel et Christine (1821), scène 14 ; Œuvres complètes, tome IX, A. Tétot, 1858, p. 204).

. Rémy : « Dans notre état, il faut du temps pour se faire connaître : nous ne jouissons que dans l’arrière-saison ; et quand la réputation arrive… » — Delmar : « Il faut s’en aller ; comme c’est gai ! » (Eugène Scribe, Le Charlatanisme (1825), scène 2 ; Œuvres complètes, tome VI, Imprimerie et librairie générale de France, 1858, p. 182).

. Masaniello et Piétro : « Pour un esclave est-il quelque danger ? / Mieux vaut mourir que rester misérable ! / Tombe le joug qui nous accable, / Et sous nos coups périsse l'étranger ! / Amour sacré de la patrie, / Rends-nous l'audace et la fierté. / À mon pays je dois la vie ; / Il me devra sa liberté. » (Eugène Scribe, La Muette de Portici (1828), acte II, scène 2 ; Œuvres complètes, tome XI, A. Tétot, 1858, p. 37).

. Juliano : « Les belles nuits font les beaux jours ! » (Eugène Scribe, Le Domino noir (1837), acte II, scène 4 ; Œuvres complètes, tome XI, A. Tétot, 1858, p. 229).

. Tâcher d'oublier, c'est encore se souvenir ! (Eugène Scribe, Le Filleul d'Amadis ou les amours d’une fée (1855), chap. XVIII ; Œuvres complètes. Proverbes nouvelles romans, tome 5, E. Dentu, 1874, p. 136).

VIRGINIE ANCELOT (1792-1875) : [Voir page en préparation dévolue aux écrivains féminins]

. Procida : « Et tout ce peuple ingrat pour qui je périrai, / S’enivrant du plaisir de compter mes blessures, / Viendra, la joie au front, sourire à mes tortures. » (Casimir Delavigne, Les Vêpres siciliennes (1819), II, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 12).

. Procida : « Et tout ce peuple ingrat pour qui je périrai, / S’enivrant du plaisir de compter mes blessures, / Viendra, la joie au front, sourire à mes tortures. » (Casimir Delavigne, Les Vêpres siciliennes (1819), II, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 12).

. Procida : « Il est de ces instants où l'audace est prudence… » (Casimir Delavigne, Les Vêpres siciliennes (1819), IV, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 18).

. Victor : « L’excès peut tout gâter, tout, même la sagesse. » (Casimir Delavigne, Les Comédiens (1820), III, 11 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 42).

. Victor : « Estimons l’étranger sans rire à nos dépens ; / Aimons les nouveautés en novateurs prudents. » (Casimir Delavigne, Les Comédiens (1820), III, 11 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 42).

. Zarès : « On se plaît aux récit des maux qu'on ne sent plus. » (Casimir Delavigne, Le Paria (1821), III, 4 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 70).

. Alvar : « La loi fût-elle injuste, il la faut respecter. » (Casimir Delavigne, Le Paria (1821), IV, 5 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 74).

. Un brame du chœur : « Mourez, tout doit mourir, et nos saints monuments / S'abîment avec vous, sans laisser plus de trace / Qu’un sillon qui s’efface / Sur un sable mobile ou des flots écumants. » (Casimir Delavigne, Le Paria (1821), IV, 7 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 76).

. Bonnard : « Dans mon gouvernement despotisme complet : / Je rentre quand je veux, je sors quand il me plaît ; / Je dispose de moi, je m'appartiens, je m'aime, / Et sans rivalité je jouis de moi-même. / Célibat ! célibat ! le lien conjugal / À ton indépendance offre-t-il rien d'égal ? » (Casimir Delavigne, L'École des Vieillards (1823), I, 1 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 84).

. Le Duc : « On est moins tolérant pour des goûts qu'on n'a plus. » (Casimir Delavigne, L'École des Vieillards (1823), IV, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 103).

. Danville : « Le ridicule cesse où commence le crime. » (Casimir Delavigne, L'École des Vieillards (1823), IV, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 106).

. Policastro : « Jamais ! c'est long, comtesse, et ce mot à la cour / Nous trompe en politique aussi bien qu'en amour. » (Casimir Delavigne, La Princesse Aurélie (1828), I, 1 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 116).

. Alphonse : « Comme on me traite ! ô ciel ! que d’orgueil ! quels dédains ! / Mon cœur en a saigné ; mais du moins cette injure / Est un remède amer qui guérit ma blessure. / Enfin je n’aime plus : ce serait lâcheté / Que d’adorer encor cette altière beauté. / […] Adieu donc pour jamais, fière et froide Aurélie ! / À de plus grands que soi vouloir plaire est folie : / N'aimons que nos égaux ! Pour qui pense autrement, / L'amitié n'est qu'un piège, et l'amour un tourment. » (Casimir Delavigne, La Princesse Aurélie (1828), I, 6 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 122).

. Aurélie : « Plus le péril fut grand, plus grand est le vainqueur, / Et s’il trouble un cœur faible, il anime un grand cœur. » (Casimir Delavigne, La Princesse Aurélie (1828), III, 7 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 135).

. Sténo : « Le seul abus d'un bien en fait aimer l'usage. / Quoi de plus ennuyeux que vos plaisirs sensés ? » (Casimir Delavigne, Marino Faliero (1829), II, 4 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 159).

. Israël : « Les traîtres d'aujourdhui sont des héros demain. » (Casimir Delavigne, Marino Faliero (1829), II, 8 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 163).

. Faliero : « Bien choisir l'heure est tout pour le succès des hommes. » (Casimir Delavigne, Marino Faliero (1829), III, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 168).

. Nemours : « Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), I, 9 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 191).

. Nemours : « Comme on croit aisément au bonheur qu'on désire ! » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), III, 10 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 213).

. Louis XI : « Tout pouvoir excessif meurt par son excès même. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), V, 8 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 227).

. Louis XI : « Faites ce que je dis, et non ce que j'ai fait. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), V, 15 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 229).

. Louis XI : « Si fort que vous soyez, si grand qu'on vous proclame, / Aimez qui vous résiste et croyez qui vous blâme. » (Casimir Delavigne, Louis XI (1832), V, 15 ; Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 229).

. Glocester : « Et cette indignité / Réussit en raison de son absurdité ! / Plus une calomnie est difficile à croire, / Plus pour la retenir les sots ont de mémoire. » (Casimir Delavigne, Les Enfants d’Édouard (1833), I, 3 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 239).

. Glocester : « Le flatteur qui nous perd est mieux venu souvent / Que l'ami qui nous sauve en nous désapprouvant. » (Casimir Delavigne, Les Enfants d'Édouard (1833), II, 4 ; dans Œuvres complètes, Didier, 1855, p. 249).

VICTOR HUGO (1802-1885) : [page spéciale en préparation]

ALEXANDRE DUMAS (1802-1870) : Voir page spéciale

ALFRED de MUSSET (1810-1857) : Voir page spéciale

. Brute : « C'est peu de songer à détruire, / Si l'on ne songe encor comment reconstruire ; / Et le ressentiment n’opère qu’à demi, / S’il ne sert une cause en frappant l’ennemi. » (François Ponsard, Lucrèce (1843), II, 2 ; dans Œuvres complètes, tome I, Michel Lévy, 1865, p. 80).

. Brute : « C'est peu de songer à détruire, / Si l'on ne songe encor comment reconstruire ; / Et le ressentiment n’opère qu’à demi, / S’il ne sert une cause en frappant l’ennemi. » (François Ponsard, Lucrèce (1843), II, 2 ; dans Œuvres complètes, tome I, Michel Lévy, 1865, p. 80).

. Rodolphe : « On insulte les gens qu'on flatte de travers. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), I, 3 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 142).

. M. Mercier : « C’est à votre bonheur surtout qu’on doit penser ; / Mais je sais mieux que vous, ma fille, où le placer, / Et comme, en pareil cas, la raison se consulte, / Et non l’emportement des cœurs et leur tumulte. / Un père, qui raisonne, est meilleur conseiller / Qu'un cœur de dix-neuf ans, prompt à s'émerveiller. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), III, 3 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 192).

. Laure : « Quand la borne est franchie, il n'est plus de limite, / Et la première faute aux fautes nous invite. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), III, 5 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 200).

. Rodolphe : « Qui vend son cœur, vendra son honneur et sa foi. » (François Ponsard, L'Honneur et l'argent (1853), IV, 6 ; dans Œuvres complètes, tome II, Michel Lévy, 1865, p. 232).

. Il est rentré dans la vie commune, dans la joie commune, dans le mouvement commun. À mesure que la poésie s’en est allée de lui, il s’est attaché à la terre. La poésie est une rêveuse mécontente, qui se soulève incessamment contre la matière ; dans une société organisée, c’est la pire des choses à mettre en pratique, elle conduit directement au dégoût de ce qui est. (Eugène Labiche, La Clef des champs (1839), chap. XX ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 370).

. Il est rentré dans la vie commune, dans la joie commune, dans le mouvement commun. À mesure que la poésie s’en est allée de lui, il s’est attaché à la terre. La poésie est une rêveuse mécontente, qui se soulève incessamment contre la matière ; dans une société organisée, c’est la pire des choses à mettre en pratique, elle conduit directement au dégoût de ce qui est. (Eugène Labiche, La Clef des champs (1839), chap. XX ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 370).

. Nolis : « Alors, quand j’ai vu que tout-le-monde était de mon avis… j’en ai changé, et je me suis dit : Un instant ! celà n’est pas encore sûr, ne nous pressons pas, il y a peut-être quelque chose là-dessous. » (Eugène Labiche, Auguste Lefranc et Marc-Michel, L’Avocat Loubet (1838), acte II, scène 5 ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 29).

. Zéphirine : « Depuis mon berceau, je marche dans une vallée de larmes. » — Bozonet : « Marcher dans une vallée de larmes, ça doit être bien gênant… surtout quand il fait du verglas. » (Eugène Labiche, Auguste Lefranc et Albert Monnier, Le Lierre et l’ormeau (1840), scène 11 ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 102).

. Rocambolle : « Quand on est jeune, faut rigoler, parce que la vie… suis-moi bien, la vie, c’est comme un panier de prunes… au commencement, en dessus, c’est superbe, c’est frais… pas une tache… alors faut en manger… là, hup !… au milieu y a déjà du déchet… c’est plus si savoureux… pourtant y a encore moyen de mastiquer un peu… Mais au fond !… ah ! mon pauvre vieux ! c’est là que le consommateur est volé !… plus rien ! tout est véreux… une vraie filouterie ! » (Eugène Labiche et Auguste Lefranc, Rocambolle le bateleur (1846), acte I, scène 6 ; Œuvres complètes, tome I, Club de l’honnête homme, 1966, p. 239).

. Pontbichet : « Vous aimez les vaudevilles ? » — Dardard : « Oh ! Dieu ! je les ai en horreur !… c’est toujours la même chose ; le vaudeville est l’art de faire dire oui au papa de la demoiselle qui disait non… » (Eugène Labiche, Un jeune homme pressé (1848), scène 4 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 4).

. Lucien : « Qu’est-ce qu’on fait ? qu’est-ce qu’on dit ? quel est l’esprit des populations ? » — Le major : « Elles n’en ont pas, Monseigneur. » (Eugène Labiche, Adrien Decourcelle et Jules Barbier, Oscar XXVIII (1848), acte II, scène 3 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 35).

. Antonin : « On a beau s’casser la tête / Pour fair’des constitutions, / Ôte-toi d’là que j’m’y mette… / C’est l’mot des révolutions ! » (Eugène Labiche et Auguste Lefranc, À bas la famille, ou les banquets (1848), scène 12 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 108).

. Crevette : « Aujourdhui, 25 février… un gouvernement provisoire vient de se constituer à l’Hôtel de Ville. La France sera libre de choisir le gouvernement qui lui plaira… […] Pourvu que ça soit la République ! » (Eugène Labiche et Eugène Nyon, Rue de l’homme-armé, numéro 8 bis (1849), acte II, scène 1 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 184).

. Grenouillard : « Je ne vous retiens pas… j’ai quelques notes à écrire pour mon grand ouvrage : Trois jours au pouvoir. » — Chevillard : « Ah ! Monsieur écrit ses mémoires ? » — Grenouillard : « Je n’y suis resté que trois jours, mais je crois y avoir fait de grandes choses !… » (Eugène Labiche et Eugène Nyon, Rue de l’homme-armé, numéro 8 bis (1849), acte III, scène 4 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 193).

. Saint-Germain : « Ah ! madame, quand on ne travaille pas, le pain qu'on mange est bien amer !… » (Eugène Labiche et Marc-Michel, La Fille bien gardée (1850), scène 1 ; Œuvres complètes, tome II, Club de l’honnête homme, 1966, p. 280).

. Fadinard : « Le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. » (Eugène Labiche et Marc-Michel, Un chapeau de paille d'Italie (1851), acte III, scène 5 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 85).

. Prunette : « Il se lève tard, très tard, afin, dit-il, de contempler moins longtemps ses semblables… » (Eugène Labiche, Lubize et Paul Siraudin, Le Misanthrope et l'Auvergnat (1852), scène 1 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 159).

. Chiffonnet : « Veux-tu que je me lie par une parole d'honneur ? » — Machavoine : « Oh ! oh ! les paroles d'honneur… c'est comme la neige… ça fond devant le soleil !… (Eugène Labiche, Lubize et Paul Siraudin, Le Misanthrope et l'Auvergnat (1852), scène 7 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 163).

. Prunette : « Mais si on se disait toujours la vérité, dans le monde… on passerait sa vie à se dire des injures… » (Eugène Labiche, Lubize et Paul Siraudin, Le Misanthrope et l'Auvergnat (1852), scène 16 ; Œuvres complètes, tome III, Club de l’honnête homme, 1966, p. 171).

. Octave : « Règle générale : Pour faire une bonne affaire, il faut toujours avoir l’air d’un imbécile !… » (Eugène Labiche et Anicet-Bourgeois, L’Avare en gants jaunes (1858), acte II, scène 3 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 36).

. Perrichon : « Je vous dois les plus douces émotions de ma vie… Sans moi, vous ne seriez qu’une masse informe et repoussante, ensevelie sous les frimas… Vous me devez tout, tout ! Je ne l'oublierai jamais ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860), acte II, scène 10 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 336).

. Daniel : « Avant d'obliger un homme, assurez-vous bien dabord que cet homme n'est pas un imbécile. » — Armand : « Pourquoi ? » — Daniel : « Parce qu’un imbécile est incapable de supporter longtemps cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance ; il y a même des gens d’esprit qui sont d’une constitution délicate… » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860), acte IV, scène 8 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 349).

. Daniel : « Retenez bien ceci… et surtout gardez-moi le secret : les hommes ne s’attachent point à nous en raison des services que nous leur rendons, mais en raison de ceux qu’ils nous rendent ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Le Voyage de Monsieur Perrichon (1860), acte IV, scène 8 ; Œuvres complètes, tome V, Club de l’honnête homme, 1966, p. 349-350).

. Désambois : « Il y a des circonstances où le mensonge est le plus saint des devoirs. » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Les Vivacités du capitaine Tic (1861), acte II, scène 7 ; Œuvres complètes, tome VI, Club de l’honnête homme, 1966, p. 27).

. Magis : « L'amour est un feu… l'estime est un lien ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Les Vivacités du capitaine Tic (1861), acte II, scène 7 ; Œuvres complètes, tome VI, Club de l’honnête homme, 1966, p. 27).

. Magis : « Pour moi, mademoiselle, l'idéal, dans le mariage, ce n'est pas l'amour ! […] C'est le calme et la contemplation… Quel plus beau spectacle que celui de deux êtres s'isolant dans une affection douce et modérée ! » (Eugène Labiche et Édouard Martin, Les Vivacités du capitaine Tic (1861), acte II, scène 8 ; Œuvres complètes, tome VI, Club de l’honnête homme, 1966, p. 28).

. Gatinais : « Il a pensé beaucoup plus à lui qu'à moi… c'est un égoïste !… » (Eugène Labiche et Adolphe Choler, Un pied dans le crime (1866), acte III, scène 8 ; Œuvres complètes, tome VII, Club de l’honnête homme, 1966, p. 131).

. Caboussat : « Mon ami, il est des injures auxquelles un homme qui se respecte ne doit répondre que par le silence et le mépris. » (Eugène Labiche et Alphonse Jolly, La Grammaire (1867), scène 11 ; Œuvres complètes, tome VII, Club de l’honnête homme, 1966, p. 172).

. Gargaret : « Si tu voyais ma femme ! Un air de candeur… une figure qui respire l’honnêteté… » — Muserolle : « La mienne aussi respirait l'honnêteté… Seulement elle avait la respiration très courte… » (Eugène Labiche et Alfred Duru, Doit-on le dire ? (1872), acte I, scène 14 ; Œuvres complètes, tome VIII, Club de l’honnête homme, 1966, p. 34).

. Poirier : « Je te dis, moi, que le commerce est la véritable école des hommes d’État. Qui mettra la main au gouvernail, sinon ceux qui ont prouvé qu’ils savaient mener leur barque ? » — Verdelet : « Une barque n’est pas un vaisseau, un batelier n’est pas un pilote, et la France n’est pas une maison de commerce… J’enrage de voir cette manie qui s’empare de toutes les cervelles ! On dirait, ma parole, que dans ce pays-ci le gouvernement est le passe-temps naturel des gens qui n'ont plus rien à faire… » (Émile Augier et Jules Sandeau, Le Gendre de M. Poirier (1854), acte I, scène 4 ; Théâtre complet, tome II, Calmann-Lévy, 1876, p. 234).

. Poirier : « Je te dis, moi, que le commerce est la véritable école des hommes d’État. Qui mettra la main au gouvernail, sinon ceux qui ont prouvé qu’ils savaient mener leur barque ? » — Verdelet : « Une barque n’est pas un vaisseau, un batelier n’est pas un pilote, et la France n’est pas une maison de commerce… J’enrage de voir cette manie qui s’empare de toutes les cervelles ! On dirait, ma parole, que dans ce pays-ci le gouvernement est le passe-temps naturel des gens qui n'ont plus rien à faire… » (Émile Augier et Jules Sandeau, Le Gendre de M. Poirier (1854), acte I, scène 4 ; Théâtre complet, tome II, Calmann-Lévy, 1876, p. 234).

. Mme de la Vieuxtour : « Il a eu sur la charité des pensées si touchantes, si nouvelles ! » — Giboyer : « A-t-il dit qu’il ne faut pas la faire ? » (Émile Augier, Le Fils de Giboyer (1862), acte IV, scène 6 ; Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1877, p. 135).

. Guérin : « On ne doit que la vérité aux absents ». (Émile Augier, Maître Guérin (1864), acte III, scène 6 ; Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1877, p. 267).

. Depuis vingt ans surtout, les cultes étrangers ont fait invasion dans notre littérature ; nos plus francs poètes ont apostasié et ont entrepris de plier l'esprit français aux rites anglais et germaniques. Entreprise téméraire ! L'esprit français, qui a conquis l'Europe, veut bien s'enrichir de ses dépouilles, mais à la manière des Romains qui prenaient leurs dieux aux vaincus en leur donnant des noms latins et en les ajustant au culte de Rome. Le XVIIe siècle a commencé ces victorieux emprunts vis-à-vis de l'Espagne et de l'Italie ; continuons-les avec l'Angleterre et l'Allemagne, mais aussi fièrement que nos pères, et portons nos dépouilles opimes comme des trophées et non comme des livrées. En un mot, restons Gaulois, et que tout ce que nous touchons le devienne. (Émile Augier, « Le Bon sens », dans Le Spectateur républicain, 2 août 1848).

ALEXANDRE DUMAS FILS (1824-1895) : [page spéciale en préparation]

. Charlemagne : « La noble épée a soif du sang de l’étranger. » (Henri de Bornier, La Fille de Roland (1875), IV, 3 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 88).

. Charlemagne : « La noble épée a soif du sang de l’étranger. » (Henri de Bornier, La Fille de Roland (1875), IV, 3 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 88).

. Élymas : « Leurs dogmes sont encor plus atroces qu'étranges, / Et les Samaritains sont auprès d'eux des anges ! / Lâches au fond : leur chef pleurait quand on le prit ; / Ce chef, qui se faisait appeler Jésus-Christ, / N'était qu'un ennemi de la chose publique, / Un simple malfaiteur. – La preuve sans réplique, / C'est qu'entre deux larrons on dut le mettre en croix. / Ses disciples étaient pires que lui, je crois : / Des gens sans feu ni lieu, nés dans la populace, / Scribes et publicains ayant perdu leur place ; / Des marchands de poisson, des bandits ténébreux, / Qui, pour trente deniers, se dénonçaient entre eux, / Buvant du sang humain à leurs repas infâmes ! / Et les hommes encor valent mieux que les femmes ! » (Henri de Bornier, L’Apôtre (1881), acte I, scène 3 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 198-199).

. Hassan : « Hum ! Le Juif, c'est la lèpre, et le chrétien, la peste, / Et tant qu'il en reste un, c'est l'engeance qui reste. / Ils envahissent tout, ces chrétiens et ces Juifs, / On devrait les chasser, et mieux, les brûler vifs ! » (Henri de Bornier, Mahomet (1890), acte I, scène 2 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 259).

. Mahomet : « Sachez donc que je n'ai de tendresse profonde / Et d'amour que pour l'œuvre immense que je fonde. / […] Pour les hommes pareils à moi, sachez-le bien, / Le péril c'est d'aimer, le reste ce n'est rien ! […] La femme est le plaisir d'un jour ; / Mais l'homme qui lui laisse usurper dans son âme / La place des devoirs austères, Dieu le blâme ! / Aussi, dût quelquefois le sage s'étonner, / Je partage mon cœur pour ne pas le donner ! » (Henri de Bornier, Mahomet (1890), acte II, scène 4 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 281-282).

. Hugonnel : « J’aime à sentir ainsi les haines m’envahir : / Je voudrais croire en Dieu pour pouvoir le haïr ! » (Henri de Bornier, France… d’abord ! (1899), acte III, scène 4 ; Œuvres choisies, Grasset, 1913, p. 547).

. Flavignac : « Le groupe Fléchinelle s’est trop accentué. […] On sait d’avance comment il votera ; il n’y a plus d’imprévu. » — Marthe : « Tandis que le groupe Lalubize ? » — Flavignac : « Ne se laisse guider que par sa conscience. […] Sa conscience du moment. L’avenir est là. » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 2 ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 398). [2]

. Flavignac : « Le groupe Fléchinelle s’est trop accentué. […] On sait d’avance comment il votera ; il n’y a plus d’imprévu. » — Marthe : « Tandis que le groupe Lalubize ? » — Flavignac : « Ne se laisse guider que par sa conscience. […] Sa conscience du moment. L’avenir est là. » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 2 ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 398). [2]

. Flavignac : « J’écris [à mes électeurs] que je ne change pas, parce que je change ; sans celà je n’aurais pas besoin d’écrire. » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 4 ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 411).

. Flavignac : « Je peux me représenter fièrement devant mes électeurs. J’ai porté mes convictions à gauche, à droite, au centre ; elles sont restées inébranlables ! » (Edmond Gondinet, Les Convictions de papa (1877), scène 12, phrase finale ; dans Théâtre complet, tome III, Calmann-Lévy, 1894, p. 450).

. Valentine : « Les hommes peuvent s’étonner quelquefois – rarement – qu’on les aime, jamais qu’on les admire. » (Edmond Gondinet, Les Tapageurs (1879), acte I, scène 2 ; dans Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1899, p. 365).

. Lucien : « On pardonne trop facilement aux imbéciles ; voilà pourquoi il y en a tant, ça les encourage. » (Edmond Gondinet, Les Grands enfants (1880), acte III, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome IV, Calmann-Lévy, 1894, p. 397).

. Fernand : « Comme moraliste, je suis sévère, mais comme homme […], je ne déteste pas la gaudriole. » (Edmond Gondinet, Un voyage d'agrément (1881), acte II, scène 6 ; dans Théâtre complet, tome V, Calmann-Lévy, 1899, p. 86).

. Flavarens : « Il est bon, là, avec sa proclamation ! Il n’y a qu’un moyen ! une bonne charge de cavalerie ! Demandez plutôt au colonel qui a vu toutes les révolutions de Paris ! » — Boubard : « La charge de cavalerie a du bon, au début, parce que le peuple n’est pas encore sacré. Plus tard, c’est délicat !… » […] — Vintimille : « Comment, sur des séditieux ? » — Boubard : « C’est encore une question d’heure ! J’ai vu à Paris des gens qui étaient des séditieux à midi et qui étaient le gouvernement à quatre heures. » — Carle : « Mais alors, à quoi distingue-t-on une émeute d’une révolution ? » — Boubard : « C’est bien facile ! L'émeute, c'est quand le populaire est battu : tous des vauriens !… La révolution, c'est quand il est le plus fort : tous des héros ! » (Victorien Sardou, Rabagas, acte III, scène 1, Michel Lévy, 1872, p. 107).

. Flavarens : « Il est bon, là, avec sa proclamation ! Il n’y a qu’un moyen ! une bonne charge de cavalerie ! Demandez plutôt au colonel qui a vu toutes les révolutions de Paris ! » — Boubard : « La charge de cavalerie a du bon, au début, parce que le peuple n’est pas encore sacré. Plus tard, c’est délicat !… » […] — Vintimille : « Comment, sur des séditieux ? » — Boubard : « C’est encore une question d’heure ! J’ai vu à Paris des gens qui étaient des séditieux à midi et qui étaient le gouvernement à quatre heures. » — Carle : « Mais alors, à quoi distingue-t-on une émeute d’une révolution ? » — Boubard : « C’est bien facile ! L'émeute, c'est quand le populaire est battu : tous des vauriens !… La révolution, c'est quand il est le plus fort : tous des héros ! » (Victorien Sardou, Rabagas, acte III, scène 1, Michel Lévy, 1872, p. 107).

. Rabagas : « Oh ! mes enfants ! Ne disons pas de bêtises entre nous, n'est-ce pas. Nous ne faisons pas ici un article pour La Carmagnole. La République, ce n'est qu'un mot : ce que nous voulons, c'est un fait ! Le progrès !… c'est-à-dire tout ce que nous n'avons pas ! Et le triomphe du peuple, représenté par le nôtre ! Or le gouvernement qui me donne tout ça… Je me moque bien de son étiquette… Je l'acclame !… J'ai tout ! » […] — Vuillard : « Si les questions sociales !… » — Rabagas : « Mais ne disons donc pas de bêtises entre nous !… Sapristi ! Est-ce qu'il y a des questions sociales ?… Il y a des positions sociales ; et quand on n'a pas les meilleures, il faut les prendre, voilà tout ! » (Victorien Sardou, Rabagas, acte IV, scène 9, Michel Lévy, 1872, p. 188-189).

LUDOVIC HALÉVY (1834-1908)

. Louis-Joseph Martin : « Vous me dites que cette insurrection-là n'était pas légitime… C'est possible, mais je ne sais pas trop pourquoi… Je commence à m'embrouiller, moi, dans ces insurrections qui sont un devoir, et dans ces insurrections qui sont un crime !… Je ne vois pas bien la différence. / […] Il y a des insurrections qui vous plaisent. Vous leur élevez des colonnes, vous leur donnez des noms de rues, vous vous distribuez les places, les grades, les gros traitements, et, nous autres, qui avons fait la révolution, vous nous appelez : grands citoyens, héros, peuple de braves, etc, etc. C'est avec cette monnaie-là qu'on nous paye. / Et puis, il y a d'autres insurrections qui vous déplaisent. À la suite de celles-là, vous nous distribuez l'exil, la déportation, la mort. Eh bien, voyez-vous, si vous ne nous aviez pas fait tant de compliments après les premières, nous n'aurions peut-être pas fait les dernières. Si vous n'aviez pas élevé la colonne de Juillet à l'entrée de nos faubourgs, nous ne serions peut-être pas allés démolir la colonne Vendôme dans votre quartier. » (Ludovic Halévy, Monsieur et Madame Cardinal, 11. « L’insurgé » (septembre 1871), Calmann-Lévy, 1889, p. 241-242).

. Boislambert : « J’ai été l’amant de Marguerite pendant vingt-deux mois, j'ai été son portier pendant cinq minutes, eh bien, il me semble que j'en ai beaucoup plus appris sur elle, en étant son portier pendant cinq minutes, qu’en étant son amant pendant vingt-deux mois ! » — Mitaine : « Jugez un peu, monsieur, jugez ce que vous auriez appris si vous aviez été son amant pendant cinq minutes et son portier pendant vingt-deux mois. » (Henri Meilhac et Ludovic Halévy, La Mi-carême (1874), scène 21 ; dans Théâtre, tome III, Calmann-Lévy, 1900, p. 390-391).

ÉDOUARD PAILLERON (1834-1899)

. Madame Castelli : « C’est toujours la même chose ! Éros, Cupido, Amor, chez les anciens ; chez nous, celà s’appelle une toquade, parfaitement. […] Mais qu’on l’appelle comme on voudra, c’est toujours par une sottise que celà commence, et par un remords que celà finit… L’amour ? Eh ! laisse-moi donc avec ton amour ! Des grands mots avant, des petits mots pendant… et des gros mots après ! » (Édouard Pailleron, Petite pluie (1875), scène 9 ; Calmann-Lévy, 1881, p. 24).

. Mme de Saint-Genis : « C'est très joli, l'amour, très vague et très poétique, mais une passion, si grande qu'elle soit, ne dure jamais bien longtemps et ne conduit pas à grand-chose. Je sais ce que je dis. On ne paie pas, avec cette monnaie-là, son propriétaire et son boulanger. » (Henry Becque, Les Corbeaux, acte III, scène 11, Tresse, 1882, p. 114).

. Mme de Saint-Genis : « C'est très joli, l'amour, très vague et très poétique, mais une passion, si grande qu'elle soit, ne dure jamais bien longtemps et ne conduit pas à grand-chose. Je sais ce que je dis. On ne paie pas, avec cette monnaie-là, son propriétaire et son boulanger. » (Henry Becque, Les Corbeaux, acte III, scène 11, Tresse, 1882, p. 114).

. « La liberté et la santé se ressemblent ; on n'en connaît bien le prix que lorsqu'elles vous manquent. » (Henry Becque, Souvenirs d’un auteur dramatique (1895), 18. « Les jeunes gens » ; dans Œuvres complètes, tome VI, G. Crès, 1926, p. 107).

. Le meilleur souvenir que garde une femme d’une liaison, c’est l’infidélité qu’elle lui a faite. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 109).

. Quand tu ouvres ta porte, c’est un ennemi qui entre. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 109).

. Défends-toi, défends-toi de toi-même et des autres. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 109).

. Toutes les idées sont justes, toutes les bouches sont fausses. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).

. La femme et l’homme vont ensemble comme la chaîne et le boulet. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).

. L’homme vraiment bien élevé vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).

. Il est bien difficile de dire si l’homme naît méchant ou s’il le devient tout-de-suite. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 110).

. Le déluge n’a pas réussi ; il est resté un homme. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 111).

. Le malheur de l'égalité, c'est que nous ne la voulons qu'avec nos supérieurs. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 111).

. Personne n’a jamais compris personne. On n’a pas le temps d’observer les autres, on n’a pas le temps de les entendre, on n’a que le temps de les blâmer. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 111).

. En vieillissant, on s’aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).

. Parlez-moi d’une souffrance qui se cache et reste ignorée. C’est celle-là que je voudrais secourir. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).

. Les grandes fortunes sont faites d’infamies ; les petites, de saletés. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).

. Vivent les honnêtes gens ! ils sont encore moins canailles que les autres. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).

. Il faut peut-être entendre par démocratie les vices de quelques-uns à la portée du plus grand nombre. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 112).

. Nous nous plaignons de la calomnie et nous avons tort ; elle sert à nous défendre de choses qui sont fausses et d’autres choses qui sont vraies. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 113).

. Si vous vivez dans la retraite, vous aurez tout-le-monde contre vous. Les hommes exigent qu’on participe à leurs faiblesses, et les femmes ne pardonnent pas qu’on échappe à leur domination. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 113).

. En vieillissant, nous perdons nos qualités : nous n’en gardons que l’habitude. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).

. Il n'y a que deux manières de parler des autres : ou d'en dire du bien, ou d'en dire du mal. Notre intérêt nous conseille d'en dire du bien. La vérité veut que nous en disions du mal. Mais soyez certains que vous regretterez un jour et le mal et le bien que vous en aurez dit. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).

. Les hommes diffèrent entre eux de mille manières : par la puissance et par l’éducation ; par la position ; par l’âge, le caractère, le mérite, les opinions, les goûts, etc. Ils se ressemblent tous dans leurs rapports avec leurs semblables : ils sont ignobles. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).

. C’est un grand repos de vivre toujours avec les mêmes gens : on sait qu’ils vous détestent. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 114).

. Il y a deux époques dans la vie d'un écrivain : la première où l'on parle de lui, la seconde où il en parle lui-même. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).

. La moitié de ce que nous écrivons est nuisible ; l’autre moitié est inutile. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).

. On ne reproche à un homme faible que sa faiblesse avec les autres. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).

. Nous promettons avec nos espérances, et nous tenons avec nos déboires. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115). [3]

. Les réconciliations ont un intérêt tout spécial et qu’il faut savoir apprécier. Ce sont des rechutes légères dont on revient complètement guéri. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).

. Ce ministre qui ne me recevait pas lorsqu’il était au pouvoir se plaint que je l’abandonne depuis qu’il est tombé. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 115).

. On admire le talent, le courage, la bonté, les grands devoirs et les grandes épreuves ; on n’a de considération que pour l’argent. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 116).

. Eh, oui, oui ! on s’épouse sans se connaître. Vous voulez donc qu’il n’y ait plus de mariage ? (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 116).

. L’homme le plus honnête est un scélérat dans son ménage et dans sa profession. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 116).

. On trouve bien peu d’esprit à celui qui se moque de nous. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).

. L’homme connu n’a pas assez de réputation ; l’homme célèbre n’a pas assez de gloire ; et le grand homme, qui a la gloire, ne l’a pas à lui seul. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).

. Que de choses il faut pour retenir l’homme : la religion, l’autorité, l’opinion publique, ses devoirs, ses intérêts, sa conservation, son repos ! / Et il n’est pas retenu du tout. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).

. La civilisation nous donne des lumières plutôt que des vertus. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 117).

. La vie est bien courte, lorsqu’on approche de la fin. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 118).

. La décision est souvent l’art d’être cruel à temps. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 118).

. Je suis toujours surpris de voir la morale occuper tant de place dans nos écrits et dans nos conversations. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).

. La morale n’est peut-être que la forme la plus cruelle de la méchanceté. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).

. Tout s’explique et rien ne se justifie. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).

. La vie est une œuvre d’art très difficile, et c’est déjà beaucoup que d’en réussir quelques parties. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 119).

. À y regarder d’un peu près, le salon d’une grande dame ne diffère pas sensiblement d’une loge de concierge. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).

. Je répète constamment à mes confrères que nos œuvres ne dureront pas : ils ne veulent pas me croire. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).

. Les économistes nous conseillent l’épargne ; les financiers viennent derrière eux et la raflent. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).

. Les hommes se plaignent de l’injustice et des abus jusqu’à ce qu’ils se soient créé une force ; dès que cette force est entre leurs mains, ils la font servir à l’injustice et aux abus. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).

. Voilà la question : passer du camp des exploités dans celui des exploiteurs ; toute la question est là. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 120).

. Il ne faut pas voir ses amis, si l’on veut les conserver. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 121).

. Nous sommes trop imparfaits pour inspirer de grands sentiments, et surtout pour les éprouver. (Henry Becque, Notes d’album, dans Œuvres complètes, tome 7, G. Crès, 1926, p. 121).

AUGUSTE de VILLIERS de L’ISLE-ADAM (1838-1889) : [page spéciale en préparation]

JULES CLARETIE (1840-1913)

. Les femmes fatales sont très rares. Je ne vois pas qu'elles aient tué ou ruiné des gens de génie. Dalila est une exception. Dans ce genre de bataille, je ne compte guère de vaincus que les niais. (Jules Claretie, La Vie à Paris. 1896, 24 mai 1896, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1897, p. 26).

OCTAVE MIRBEAU (1848-1917) : Voir page spéciale

GEORGES de PORTO-RICHE (1849-1930)

. Béhopé : « Si on ne mentait pas, l’existence ne serait pas possible. » […] — Bracony : « Le mensonge adoucit les mœurs. » — Mariotte : « Tous, nous lui devons des moments agréables. » […] — Béhopé : « Sans lui, nous serions la proie des raseurs et des méchants. […] La franchise est un révolver qu’on n’a pas le droit de décharger sur les passants. » […] Mariotte : [Le mensonge n’est] « pas si laid que ça, car il cache plus de vilaines choses qu’il n’en montre. » — Bracony : « C’est la vérité qui est laide. » — Béhopé : « La meilleure preuve, c’est que, pour accabler quelqu’un, on n’a qu’à lui jeter la vérité au visage. » (Georges de Porto-Riche, Le Passé, acte I, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 67-70).

ALFRED CAPUS (1857-1922) [4]

. Ramel : « On dit toujours d’un coquin qu’il est très intelligent, comme on dit toujours d’un honnête homme qu’il est un imbécile. » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 24).

. Ramel : « On dit toujours d’un coquin qu’il est très intelligent, comme on dit toujours d’un honnête homme qu’il est un imbécile. » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 24).

. Madeleine : « Le devoir, l’honneur !… des mots à qui on fait dire tout ce qu’on veut, comme aux perroquets ! » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte II, scène 8 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 77).

. Piégoy : « L’origine de ma fortune ? L’exploitation des imbéciles ? Mais les imbéciles ont toujours été exploités, et c’est justice. Le jour où ils cesseraient de l’être, ils triompheraient, et le monde serait perdu. » (Alfred Capus, Mariage bourgeois (1898), acte IV, scène 6 ; dans Théâtre complet, tome 3, Fayard, 1910, p. 151).

. Le Houssel : « Avez-vous remarqué que maintenant, à Paris, ce qu'on appelait autrefois l'âge mûr tend à disparaître. On reste jeune très longtemps, puis tout d’un coup, sans transition, on devient gâteux. » (Alfred Capus, La Bourse ou la vie (1900), acte III, scène 1 ; dans Théâtre complet, tome 2, Fayard, 1910, p. 232).

. Julien : « Je crois que tout homme un peu bien doué, pas trop sot, pas trop timide, a dans la vie son heure de veine, un moment où les autres hommes semblent travailler pour lui, où les fruits viennent se mettre à portée de sa main pour qu'il les cueille. Cette heure-là, […] c'est triste à dire, mais ce n'est ni le travail, ni le courage, ni la patience qui nous la donnent. Elle sonne à une horloge qu'on ne voit pas, et tant qu'elle n'a pas sonné pour nous, nous avons beau déployer tous les talents et toutes les vertus, il n'y a rien à faire, nous sommes des fétus de paille. » (Alfred Capus, La Veine (1901), acte I, scène 6 ; dans Théâtre complet, tome 2, Fayard, 1910, p. 317).

. Marthe : « J’ai relevé […] un fait assez curieux : les vagabonds qui, il y a une dizaine d’années, étaient presque tous illettrés, savent maintenant pour la plupart lire, écrire et compter. Quelques-uns semblent même avoir reçu une instruction supérieure. C’est un grand progrès. » — Valentin : « Évidemment. Mais est-ce un progrès de l’instruction ou un progrès du vagabondage ? » (Alfred Capus, Le Beau jeune homme (1903), acte I, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 5, Fayard, 1910, p. 162).

. Madame Bréautin : « Il n'est donc pas ambitieux, Darlay ?… » — Marianne : « Je commence à croire que non. » — Madame Bréautin : « C'est peut-être qu'il ne sent pas à ses côtés une volonté toujours présente et toujours agissante. Voyez-vous, ma chère, l'avenir de nos maris est dans nos mains et non dans les leurs. Les hommes n'ont jamais, réunies ensemble, les deux grandes conditions du succès : la volonté et la patience. Il faut que nous leur apportions l'une ou l'autre, sinon les deux !… Allez, il y a toujours une femme à l'origine d’une carrière d'homme ; et quand l'homme part, c'est que la femme a donné le signal. Voulez-vous mon opinion bien sincère sur votre mari ? Ce n'est pas un paresseux, ce n'est pas un incapable, loin de là ! C'est simplement un homme trop heureux. » — Marianne : « Je ne peux pourtant pas le rendre malheureux exprès ! » — Madame Bréautin : « Non ! Mais c'est une question de dosage. Il ne faut pas que les hommes soient trop heureux. Le bonheur qui nous rend, nous, si reconnaissantes, les rend vaniteux et égoïstes. Ils ne s'aperçoivent bientôt plus qu'ils nous le doivent : ils en font hommage à leur caractère, à leur esprit ou à leur chance. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 2 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 164-165).

. Maurice : « J’aime mieux n’être rien qu’un ambitieux encombrant et médiocre. On n'est pas obligé d'être un grand homme : c'est déjà très joli d'être un homme. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 178).

. Marianne : « Tu vas nier peut-être aussi que Bréautin est ce qu’on appelle un homme arrivé ? » — Maurice : « Oui, il est arrivé, mais dans quel état ! » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 181).

. Marianne : « Vouloir arriver, c'est avoir déjà fait la moitié du chemin. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte I, scène 12 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 197).

. Madame Bréautin : « Mépriser la calomnie, mais prendre garde aux potins, pardonner une insulte, mais jamais une impolitesse, c’est la seule façon de se faire respecter. » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte II, scène 1 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 214-215).

. Marianne : « Vous êtes trop ambitieux pour avoir des passions désordonnées et douloureuses ; le même cœur ne peut pas contenir l’ambition et l’amour. » — Langlade : « […] Oui… je suis ambitieux ! […] Mais gloire, succès, triomphes, tout celà n'est rien si, dès qu’on les a, on ne peut pas les jeter aux pieds d'une femme ! » (Alfred Capus et Emmanuel Arène, L’Adversaire (1903), acte II, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 4, Fayard, 1910, p. 223).

. Montferran : « L'humanité, hélas ! mon ami, est faite de telle façon que, donner la liberté aux uns, c'est presque toujours l'enlever aux autres ! » — Bizot : « Et l'on se demande alors s'il ne vaudrait pas mieux l'enlever à tout le monde. » (Alfred Capus et Lucien Descaves, L’Attentat (1906), acte IV, scène 7 ; dans Théâtre complet, tome 6, Fayard, 1911, p. 152).

. Amélie : « La jalousie n’est belle que sur un visage jeune et ardent. Après les premières rides, la confiance doit revenir. » (Alfred Capus, Les Passagères (1906), acte I, scène 4 ; dans Théâtre complet, tome 5, Fayard, 1910, p. 276).

. Marcel : « Chaque époque a ses armes. Seulement, les uns savent les manier, et les autres ne le savent pas. Les uns prennent sans effort, par un instinct naturel, le courant, les habitudes et la moralité de l'heure où ils vivent, et, quand l'heure change, ils changent comme elle ; tandis que les autres sont immobiles dans la foule toujours mouvante et ils finissent par être piétinés. Enfin, […] il y a deux grandes catégories d'hommes civilisés ; ceux qui s'adaptent exactement à leur époque et ne lui demandent que ce qu'elle peut donner, et c'est parmi ceux-là que la vie choisit les vainqueurs, car ce qu'on appelle la chance, c'est la faculté de s'adapter instantanément à l'imprévu. Et puis, il y a ceux qui ne s'adaptent pas, qu'ils soient nés trop tard ou trop tôt, qu'ils aient encore les idées d'hier ou qu'ils aient déjà celles de demain. Et ceux-là, ce sont les vaincus. Je ne vous dis pas qu'ils le méritent ; je ne vous dis pas que cela soit très juste, mais cela s'accomplit avec la tranquille fatalité des lois de la nature. » (Alfred Capus, Les Deux hommes (1908), acte III, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 7, Fayard, 1911, p. 124-125).

. Ranson : « Savez-vous ce que c’est qu’un misanthrope ? » — Geneviève : « C’est un homme qui vous force à réfléchir, ce qui est très ennuyeux. » (Alfred Capus, L’Aventurier (1910), acte II, scène 3 ; dans Théâtre complet, tome 7, Fayard, 1911, p. 422).

. Germaine : « Les hommes sont incapables de reconnaître un accent sincère ! Ce sont des égoïstes qui n’écoutent que leur sot orgueil et qui prennent toujours la vérité pour une insulte. » (Alfred Capus, En garde (1912), acte II, scène 13 ; dans Théâtre complet, tome 8, Fayard, 1913, p. 262-263).

. Sébastien : « On ne s’aime pas dans le rêve et dans l’idéal, ce n’est pas vrai. On s’aime dans la réalité, chacun avec tout son caractère et avec toutes ses passions. Un avare aime en avare ; un ambitieux aime en ambitieux. » (Alfred Capus, Hélène Ardouin (1913), acte II, scène 2 ; dans Théâtre complet, tome 8, Fayard, 1913, p. 360).

. « À force de faire le sceptique, je suis devenu sceptique sur beaucoup de points, et, notamment, sur le scepticisme. » (Alfred Capus, propos oral rapporté par Sacha Guitry, De 1429 à 1942 ou de Jeanne d’Arc à Philippe Pétain (1944), « L’esprit d’Alfred Capus » ; Omnibus Cinquante ans d’occupations, 1993, p. 1096).

. Un jour, un ami de Capus allait se marier. Quelqu’un demande à l’auteur de La Veine : « Croyez-vous qu’il soit capable de rendre une femme heureuse ? » À quoi Capus répondit : « Ce qu’il faudrait dabord savoir, c’est s’il serait capable de la rendre malheureuse. » (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 11 novembre 1937, Fayard, 1953, p. 279).

GEORGES COURTELINE (1858-1929) : Voir page spéciale

. [C’est] l’histoire de deux amants qui s’adorent et qui sont obligés de se quitter pour des raisons de conscience… et qui n’en meurent pas. […] [Je] tien[s] essentiellement à ce qu’ils n’en meurent pas ; [je] prétend[s] traiter le cas le plus ordinaire de la passion, et [j’] ajoute que si on mourait à la suite de toutes les aventures d’amour, il n’y aurait plus personne, plus d’auteurs pour les raconter, plus de directeurs pour monter les pièces, d’acteurs pour les jouer ni de spectateurs pour aller les entendre. (Maurice Donnay, propos oral à Lucien Guitry en juillet 1895, et rapporté par lui-même dans « Comment j’ai écrit Amants », article dans Le Gaulois, n°16092, 25 octobre 1921, p. 1).

. [C’est] l’histoire de deux amants qui s’adorent et qui sont obligés de se quitter pour des raisons de conscience… et qui n’en meurent pas. […] [Je] tien[s] essentiellement à ce qu’ils n’en meurent pas ; [je] prétend[s] traiter le cas le plus ordinaire de la passion, et [j’] ajoute que si on mourait à la suite de toutes les aventures d’amour, il n’y aurait plus personne, plus d’auteurs pour les raconter, plus de directeurs pour monter les pièces, d’acteurs pour les jouer ni de spectateurs pour aller les entendre. (Maurice Donnay, propos oral à Lucien Guitry en juillet 1895, et rapporté par lui-même dans « Comment j’ai écrit Amants », article dans Le Gaulois, n°16092, 25 octobre 1921, p. 1).

. Antonia : « Dire qu’il y en a toujours un qui aime davantage… et c’est celui-là qui souffre. » — Roger : « Mais c’est l’autre qui s’ennuie. » (Maurice Donnay, L’Affranchie, acte I, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 49 ; ou Théâtre, tome 2, Fasquelle, 1908, p. 290-291).

. Roger : « C’est un orateur : il dit des choses vagues avec la dernière violence. » (Maurice Donnay, L’Affranchie, acte II, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 120 ; ou Théâtre, tome 2, Fasquelle, 1908, p. 326).

. Mme Sinnglott : « Êtes-vous féministe, monsieur ? » — Roger : « Ça dépend des femmes, madame, et ça dépend aussi de ce qu’elles demandent. » (Maurice Donnay, L’Affranchie, acte II, scène 5, Paul Ollendorff, 1898, p. 120 ; ou Théâtre, tome 2, Fasquelle, 1908, p. 326).

. Galbrun : « La vie, c'est le passé, le présent et l'avenir. Je connais un homme qui est toujours amoureux de trois femmes : celle qu'il a quittée, souvenirs et regrets ; celle qu'il possède, satisfactions immédiates ; et celle qu'il aura et qu'il ne connaît pas encore, illusions et rêves. » (Maurice Donnay, L'Escalade (1904), acte II, scène 5 ; Théâtre, tome 5, Fasquelle, 1912, p. 77).

. Suzanne : « J’ai peur des installations nouvelles. Tu sais ce que dit le proverbe arabe ? […] Quand la maison est finie, la mort entre. » — Friolley : « Tu es gaie… […] Foin des proverbes arabes ! » — Suzanne : « Aimes-tu mieux un proverbe français ? Déménager, c'est mourir un peu… » — Friolley : « Et mourir, c'est déménager beaucoup. » (Maurice Donnay, La Chasse à l’homme (1919), acte I, scène 1 ; Théâtre, tome 8, Fasquelle, 1927, p. 14).

. La poésie lyrique : « Il faut rêver très haut, pour ne pas réaliser trop bas. » (Maurice Donnay, Conversations pendant la guerre. L’Alerte ; dans Revue des deux mondes, mai 1918, tome XLV, p. 800).

. Pour collaborer, c’est comme pour aimer : il faut se ressembler avec quelques différences et non pas être différents avec quelques ressemblances. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 13 août 1927, Fayard, 1953, p. 184).

. Il ne faut pas apporter en amour de trop grands sentiments ; celà ne facilite pas les échanges. On ne trouve personne pour vous rendre ; il faut absolument faire de la monnaie. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 13 août 1927, Fayard, 1953, p. 185).

. On doit la vérité aux gens intelligents, mais on doit le mensonge aux imbéciles. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 5 novembre 1927, Fayard, 1953, p. 187).

. Dalila devait être une femme qui coupait les cheveux en quatre. S’il vit auprès d’une telle femme, l’homme le plus fort perd toutes ses forces. (Maurice Donnay, Mon journal 1919-1939, 2 décembre 1927, Fayard, 1953, p. 189).

MAURICE MAETERLINCK (1862-1949)

. Aglavaine : « Il n’y a rien de plus beau qu’une clef, tant qu’on ne sait pas ce qu’elle ouvre… » (Maurice Maeterlinck, Aglavaine et Sélysette, acte I, scène unique, Mercure de France, 1896, p. 31).

GEORGES FEYDEAU (1862-1921) [5]

. Gévaudan : « L’homme est fait pour la femme, la femme est faite pour l’homme… surtout en province… où il n’y a pas de distractions ! » (Georges Feydeau et Maurice Desvallières, Les Fiancés de Loches (1888), acte I, scène 9 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 555).

. Gévaudan : « L’homme est fait pour la femme, la femme est faite pour l’homme… surtout en province… où il n’y a pas de distractions ! » (Georges Feydeau et Maurice Desvallières, Les Fiancés de Loches (1888), acte I, scène 9 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 555).

. Gévaudan : « Quand une femme parle c'est pour ne rien dire, donc quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. » (Georges Feydeau et Maurice Desvallières, Les Fiancés de Loches (1888), acte II, scène 8 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 582).

. Léontine : « Est-ce que l’on sait ce qu’on dit dans les moments de deuil ? » — Moricet : « Oh ! pardon ! Vous étiez sincère à ce moment-là, je vous jure… Il n’y a même que dans ces courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu’elle dit qu’on peut être sûr qu’elle dit vraiment ce qu’elle pense. » (Georges Feydeau, Monsieur chasse (1892), acte I, scène 3 ; Théâtre complet, tome 1, classiques Garnier, 1988, p. 865).

. Pontagnac : « Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. » (Georges Feydeau, Le Dindon (1896), acte I, scène 1 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 469).

. Mme Pinchard : « Comment veux-tu que je te comprenne !… Tu me parles à contre-jour, je ne vois pas ce que tu me dis ! » (Georges Feydeau, Le Dindon (1896), acte II, scène 15 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 549).

. Lucien : « Et voilà les femmes ! Elles ne vous permettent pas de les lâcher quand vous avez assez d'elles. Elles vous le permettent quand vous n'avez plus assez pour elles. » (Georges Feydeau, Les Pavés de l’ours (1896), scène 13 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 606-607).

. Petypon : « Allons donc ! comme il n'y a pas de fumée sans feu… il n'y a pas de feu sans allumage ! » (Georges Feydeau, La Dame de chez Maxim (1899), acte III, scène 5 ; Théâtre complet, tome 2, classiques Garnier, 1988, p. 886).

. Francine : « Le grand tort que nous avons nous autres femmes, c'est, pour amant, de chercher toujours un homme que nous aimons ; alors que la vérité serait d'en chercher un qui nous aime ! » (Georges Feydeau, La Main passe (1904), acte IV, scène 4 ; Théâtre complet, tome 3, classiques Garnier, 1988, p. 153-154).

. Finache : « L'amour-propre et l'amour, ça ne va pas ensemble… Si même il y en a un qu'on appelle propre, c'est pour le distinguer de l'autre… qui ne l'est pas ! » (Georges Feydeau, La Puce à l’oreille (1907), acte I, scène 8 ; Théâtre complet, tome 3, classiques Garnier, 1988, p. 553).

. Bibichon : « Ah ! non, non pas ça ! Je suis royaliste, moi ! La Marseillaise, merci ! c'était bon sous l'Empire !… quand j'étais républicain ! » (Georges Feydeau, Occupe-toi d'Amélie (1908), acte I, scène 1 ; Théâtre complet, tome 3, classiques Garnier, 1988, p. 690).

. Mme Dingue : « L'argent ne fait pas le bonheur. » — Follbraguet : « Oui, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant ! » (Georges Feydeau, Hortense a dit : je m’en fous ! (1916), scène 3 ; Théâtre complet, tome 4, classiques Garnier, 1989, p. 499).

JULES RENARD (1864-1910) : Voir page spéciale

TRISTAN BERNARD (1866-1947) : Voir page dévolue aux humoristes

. Le baron : « Les hommes ont, vois-tu, des âmes de marmots ; / Quand on n'a pas de sucre, on leur donne des mots. » (Miguel Zamacoïs, Les Bouffons (1907), acte I, scène 4, Librairie théâtrale, p. 11).

. Le baron : « Les hommes ont, vois-tu, des âmes de marmots ; / Quand on n'a pas de sucre, on leur donne des mots. » (Miguel Zamacoïs, Les Bouffons (1907), acte I, scène 4, Librairie théâtrale, p. 11).

. Gobelousse : « Emporter de chez soi les accents familiers, / C’est emporter un peu sa terre à ses souliers ! / […] Lorsque, loin du pays, le cœur gros, on s’enfuit, / L’accent ? mais c’est un peu le pays qui vous suit ! / C’est un peu, cet accent, invisible bagage, / Le parler de chez soi qu’on emporte en voyage ! / C’est, pour les malheureux à l’exil obligés, / Le patois qui déteint sur les mots étrangers ! / Avoir l’accent, enfin, c’est, chaque fois qu’on cause, / Parler de son pays, en parlant d’autre chose !… » (Miguel Zamacoïs, La Fleur merveilleuse, acte II, scène 5, Charpentier et Fasquelle, 1910, p. 94).

. Veux-tu donner à une femme rêveuse une occasion de mentir ? Demande-lui à quoi elle pense. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. Il n'y a pas de sots métiers, c'est entendu… Mais il y a ceux qu'on laisse aux autres. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. Avoir vieilli, c’est bien triste, et pourtant celà n’est rien auprès de vieillir davantage. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. Quand nous regardons chez les autres notre « instinct de conservation », nous l’appelons égoïsme. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. Nous pourrions croire que certaines gens s’intéressent à notre santé s’ils ne nous demandaient pas de nos nouvelles : mais comme ils n’écoutent pas la réponse, nous sommes fixés. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. « On » est un imbécile à qui nous faisons endosser les idées dont nous ne sommes pas sûrs. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. L'amour n'est pas aveugle, il est atteint de presbytie ; la preuve, c'est qu'il ne commence à distinguer les défauts que lorsqu'il s'éloigne. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. Tu fais semblant de croire que l'Univers gravite autour du soleil, mais tu sais bien que c'est autour de toi. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. Le seul qui ne dise jamais de bêtises, c’est le silence. (Miguel Zamacoïs, « Quand on y pense… », dans Le Figaro. Supplément littéraire, n°269, 31 mai 1924, p. 1).

. Le fâcheux : « Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom ?… » — Cyrano : « Non, ai-je dit deux fois. Faut-il donc que je trisse ? » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 267-268 ; Folio n°3246, 2002, p. 90).

. Le fâcheux : « Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom ?… » — Cyrano : « Non, ai-je dit deux fois. Faut-il donc que je trisse ? » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 267-268 ; Folio n°3246, 2002, p. 90).

. Cyrano : « Je me les sers moi-même, avec assez de verve, / Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 364-365 ; Folio n°3246, 2002, p. 100).

. Cyrano : « Moi, c’est moralement que j’ai mes élégances. / Je ne m’attife pas ainsi qu’un freluquet, / Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. / […] Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, / Empanaché d’indépendance et de franchise ; / Ce n’est pas une taille avantageuse, c’est / Mon âme que je cambre ainsi qu’en un corset, / Et tout couvert d’exploits qu’en rubans je m’attache, / Retroussant mon esprit ainsi qu’une moustache, / Je fais, en traversant les groupes et les ronds, / Sonner les vérités comme des éperons. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 4, vers 369-371 et 376-383 ; Folio n°3246, 2002, p. 100-101).

. Cyrano : « J’errais dans un méandre ; / J’avais trop de partis, trop compliqués, à prendre ; / J’ai pris… » — Le Bret : « Lequel ? » — Cyrano : « Mais le plus simple, de beaucoup. / J’ai décidé d’être admirable, en tout, pour tout ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 5, vers 478-481 ; Folio n°3246, 2002, p. 115-116).

. Cyrano : « Mon ami, j’ai de mauvaises heures ! / De me sentir si laid, parfois, tout seul… » […] — Le Bret : « Va, ne t’attriste pas ! L’amour n’est que hasard ! » — Cyrano : « Non ! J’aime Cléopâtre : ai-je l’air d’un César ? / J’adore Bérénice : ai-je l’aspect d’un Tite ? » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte I, scène 5, vers 526-527 et 536-538 ; Folio n°3246, 2002, p. 119-120).

. Ragueneau : « Sur les cuivres, déjà, glisse l’argent de l’aube ! / Étouffe en toi le dieu qui chante, Ragueneau ! / L’heure du luth viendra, – c’est l’heure du fourneau ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 1, vers 615-617 ; Folio n°3246, 2002, p. 135).

. De Guiche : « Il vous corrigera seulement quelques vers… » — Cyrano : « Impossible, Monsieur ; mon sang se coagule / En pensant qu’on y peut changer une virgule. » — De Guiche : « Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, / Il le paye très cher. » — Cyrano : « Il le paye moins cher / Que moi, lorsque j’ai fait un vers, et que je l’aime, / Je me le paye, en me le chantant à moi-même ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 7, vers 931-937 ; Folio n°3246, 2002, p. 184).

. Cyrano : « Chanter, / Rêver, rire, passer, être seul, être libre, / Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, /Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, / Pour un oui, pour un non, se battre, — ou faire un vers ! / Travailler sans souci de gloire ou de fortune, / À tel voyage, auquel on pense, dans la lune ! / N'écrire jamais rien qui de soi ne sortît, / Et modeste d'ailleurs, se dire : mon petit, / Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, / Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! / Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, / Ne pas être obligé d'en rien rendre à César, / Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, / Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, / Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, / Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 8, vers 999-1015 ; Folio n°3246, 2002, p. 191).

. Cyrano : « J’aime raréfier sur mes pas les saluts, / Et m’écrie avec joie : un ennemi de plus ! » — Le Bret : « Quelle aberration ! » — Cyrano : « Eh bien ! oui, c’est mon vice. / Déplaire est mon plaisir. J’aime qu’on me haïsse. / Mon cher, si tu savais comme l’on marche mieux / Sous la pistolétade excitante des yeux ! / Comme, sur les pourpoints, font d’amusantes taches / Le fiel des envieux et la bave des lâches ! / […] Car, pareille en tous points à la fraise espagnole, / La Haine est un carcan, mais c’est une auréole ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 8, vers 1022-1029 et 1040-1041 ; Folio n°3246, 2002, p. 192-193).

. Cyrano : « Celà m’amuserait ! / C’est une expérience à tenter un poète. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 10, vers 1143-1144 ; Folio n°3246, 2002, p. 210).

. Cyrano : « Car nous sommes ceux-là qui pour amante n’ont / Que du rêve soufflé dans la bulle d’un nom !… / […] Tu verras que je fus dans cette lettre – prends ! – / D’autant plus éloquent que j’étais moins sincère ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte II, scène 10, vers 1154-1155 et 1159-1160 ; Folio n°3246, 2002, p. 211).

. Cyrano : « Je sais tout ce qu’il faut. Prépare ta mémoire. / Voici l’occasion de se couvrir de gloire. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte III, scène 4, vers 1311-1312 ; Folio n°3246, 2002, p. 236).

. Cyrano : « Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège / J’ose être enfin moi-même, et j’ose… […] / Si nouveau… mais oui… d’être sincère : / La peur d’être raillé, toujours au cœur me serre… » — Roxane : « Raillé de quoi ? » — Cyrano : « Mais de… d’un élan !… Oui, mon cœur, / Toujours, de mon esprit s’habille, par pudeur : / Je pars pour décrocher l’étoile, et je m’arrête / Par peur du ridicule, à cueillir la fleurette ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte III, scène 7, vers 1406-1407 et 1410-1415 ; Folio n°3246, 2002, p. 252).

. Cyrano : « Je vous dis tout celà, vous m’écoutez, moi, vous ! / C’est trop ! Dans mon espoir même le moins modeste, / Je n’ai jamais espéré tant ! Il ne me reste / Qu’à mourir maintenant ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte III, scène 7, vers 1469-1472 ; Folio n°3246, 2002, p. 256).

. Carbon : « Mais tu les fais pleurer ! » — Cyrano : « De nostalgie !… Un mal / Plus noble que la faim !… pas physique : moral ! / J’aime que leur souffrance ait changé de viscère, / Et que ce soit leur cœur, maintenant, qui se serre ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte IV, scène 3, vers 1804-1807 ; Folio n°3246, 2002, p. 305-306).

. De Guiche : « Eh bien ! que dites-vous de ce trait ? » — Cyrano : « Qu’Henri quatre / N’eût jamais consenti, le nombre l’accablant, / À se diminuer de son panache blanc. » — De Guiche : « L’adresse a réussi, cependant ! » — Cyrano : « C’est possible. / Mais on n’abdique pas l’honneur d’être une cible. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte IV, scène 4, vers 1859-1863 ; Folio n°3246, 2002, p. 311-312).

. Carbon : « Et pour gagner du temps ? » — De Guiche : « Vous aurez l’obligeance / De vous faire tuer. » […] — Cyrano : « Souffrez que je vous sois, monsieur, reconnaissant. » — De Guiche : « Je sais que vous aimez vous battre un contre cent. / Vous ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. » — Cyrano : « Eh bien donc ! nous allons au blason de Gascogne, / Qui porte six chevrons, messieurs, d’azur et d’or, / Joindre un chevron de sang qui lui manquait encor ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte IV, scène 4, vers 1902-1903 et 1908-1913 ; Folio n°3246, 2002, p. 315-316).

. De Guiche : « Ne le plaignez pas trop : il a vécu sans pactes, / Libre dans sa pensée autant que dans ses actes. » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte V, scène 2, vers 2308-2309 ; Folio n°3246, 2002, p. 384).

. Cyrano : « Que dites-vous ?… C'est inutile ?… Je le sais ! / Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès! / Non ! non ! c'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! / — Qu'est-ce que c'est que tous ceux-là ? — Vous êtes mille ? / Ah ! je vous reconnais, tous mes vieux ennemis ! / Le Mensonge ? Tiens, tiens ! — Ha ! ha ! les Compromis, / Les Préjugés, les Lâchetés !… Que je pactise ? / Jamais, jamais ! — Ah ! te voilà, toi, la Sottise ! / — Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas ; / N'importe : je me bats ! je me bats ! je me bats ! » (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte V, scène 6, vers 2556-2565 ; Folio n°3246, 2002, p. 417).

. Le Duc : « Moi je ne sais jamais si c’est der, die ou das ! » — Dietrichstein : « Le neutre seul, ici, serait correct ! » — Le Duc : « Mais pleutre. / Je n’aime pas beaucoup que la France soit neutre. » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 8 ; Folio n°1764, 1986, p. 73).

. Le Duc : « Vous, qui donc êtes-vous ? » — Le jeune homme : « Qu’importe ? un anonyme, / Las de vivre en un temps qui n’a rien de sublime / Et de fumer sa pipe en parlant d’idéal. / Ce que je suis ? Je ne sais pas. Voilà mon mal ; / Suis-je ? Je voudrais être, – et ce n’est pas commode. » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 88).

. Le Duc : « Monsieur, vous me plaisez, mais vos propos sont fous. » — Le jeune homme : « Ne me jugez pas trop sur ce qu’ils ont d’étrange ; / Un besoin d’étonner, malgré moi, me démange ; / Mais sincère est le mal dont je me sens ronger, / Et qui me fait chercher cet oubli : le danger ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 89).

. Le jeune homme : « Eh bien ! faibles, fiévreux, tourmentés par jadis, / Murmurant comme vous : "Que reste-t-il à faire ?" / Nous sommes tous un peu les fils de votre père. » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 90).

. Le jeune homme : « Oui, l’histoire à la tête nous monte. / Les batailles qu’on ne fait plus, on les raconte ; / Et le sang disparaît, la gloire seule luit ! / Si bien qu’avec un I majuscule, Il, c’est Lui ! / C’est maintenant qu’il fait ses plus belles conquêtes : / Il n’a plus de soldats, mais il a les poètes ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte I, scène 10 ; Folio n°1764, 1986, p. 94).

. Le Duc : « Oh ! vouloir à l’histoire ajouter des chapitres, / Et puis n’être qu’un front qui se colle à des vitres ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte II, scène 4 ; Folio n° 1764, 1986, p. 139).

. Flambeau : « C’est pour moi seul. C’est du vrai luxe, – inaperçu ! / S’offrir un pareil coup pour n’éblouir personne, / Mais pour se dire, à soi tout seul : "Elle est bien bonne !" » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte III, scène 7 ; Folio n°1764, 1986, p. 214).

. Le Duc : « C'est la règle ! / S'ils ne pouvaient entre eux dire du mal de l'aigle, / Que diraient le cloporte et le caméléon ? » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte IV, scène 14 ; Folio n° 1764, 1986, p. 307).

. Le Duc : « Ah ! c’est dur tout-de-même, / D’être – lorsqu’on rêva la louange suprême / De l’Histoire, et qu’on fut une âme qui brûlait ! – / Loué pour la façon dont on prend bien son lait ! » (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), acte VI, scène 1 ; Folio n°1764, 1986, p. 367).

. Dors. Ce n’est pas toujours la Légende qui ment. / Un rêve est moins trompeur, parfois, qu’un document. (Edmond Rostand, L’Aiglon (1900), postface ; Folio n°1764, 1986, p. 388).

. Chantecler : « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ! » (Edmond Rostand, Chantecler (1910), acte II, scène 3 ; dans Théâtre, Omnibus, 2006, p. 533).

PAUL CLAUDEL (1868-1955) : [voir page en préparation dévolue aux poètes français modernes]

. Richard : « J’ai un autres principe, très net… » — Louis : « Prends garde. Quand on a trop de principes, c’est comme si on n’en avait pas du tout. » — Richard : « Celui-ci : que l'humanité ne vaut pas la corde pour la pendre… et qu’il faut traiter les gens à coups de pied dans le derrière. Une bonne gifle dans la vie est une réponse à tout. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 2 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 211).

. Richard : « J’ai un autres principe, très net… » — Louis : « Prends garde. Quand on a trop de principes, c’est comme si on n’en avait pas du tout. » — Richard : « Celui-ci : que l'humanité ne vaut pas la corde pour la pendre… et qu’il faut traiter les gens à coups de pied dans le derrière. Une bonne gifle dans la vie est une réponse à tout. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 2 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 211).

. Soubrian : « La Belgique est une petite France. » — Rysbergue : « Vous êtes bien aimable, mais un grand Belge n'est jamais qu'un petit Français. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 5 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 224).

. Irène : « Toute cette ennuyeuse mise en scène dont se compose la jeunesse de nos filles, jusqu’à leur délivrance… » — Colette : « Seigneur !… Qu’entends-tu par la délivrance d’une jeune fille ? » — Irène : « Mais cette cérémonie de Zoulous qu'on appelle la journée du mariage. » (Henry Bataille, Maman Colibri (1904), acte I, scène 8 ; Théâtre complet, tome 3, Flammarion, 1924, p. 239).

. Lechatelier : « Les meilleurs généraux ont essuyé pas mal de défaites… Il faut les supporter vaillamment quand elles se présentent… C'est une affaire d'entraînement. Je me souviens que, tout petit garçon, à l’âge des premiers désirs, je faisais déjà des propositions aux statues de femmes du jardin des Tuileries… pour m'habituer aux refus. Chaque âge a ses déplaisirs. » (Henry Bataille, La Marche nuptiale (1905), acte II, scène 7 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 85).

. Saint-Vast : « Il y a deux manières de prendre les femmes… par la taille ou par le sentiment. […] Dailleurs, on peut les prendre par les deux à la fois !… » (Henry Bataille, Poliche (1906), acte I, scène 11 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 226-227).

. Saint-Vast : « Les femmes qui n’ont pas d’amant ou de mari, j’ai toujours envie de les conduire à la fourrière… » (Henry Bataille, Poliche (1906), acte I, scène 11 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 227).

. Rosine : « La franchise est le moyen le plus déguisé d'être malveillant à coup sûr… » (Henry Bataille, Poliche (1906), acte II, scène 6 ; Théâtre complet, tome 4, Flammarion, 1925, p. 272).

. Don Juan : « Quand une femme annonce sa franchise à la porte, c'est qu'on va entendre siffler quelques balles à ses oreilles ! » (Henry Bataille, L’Homme à la rose (1920), acte III, scène 6 ; Théâtre complet, tome 11, Flammarion, 1929, p. 127).

. Jessie : « Il y a beaucoup d'idiots dans les affaires, ce qui explique bien des choses. » (Henry Bataille, La Possession (1921), acte I, scène 5 ; Théâtre complet, tome 12, Flammarion, 1929, p. 24).

. C'est toujours par ce qu'elle contient de vérité qu'une œuvre nouvelle choque ses contemporains. (Henry Bataille, « À propos d’art dramatique » (juillet 1907), dans Écrits sur le théâtre, G. Crès et Cie, 1917, p. 121).

ROBERT de FLERS (1872-1927) et GASTON de CAILLAVET (1869-1915) [6]

. Gerbier : « On m'estime pour la modération et la franchise de mes convictions. Je suis très loyalement réactionnaire, ce qui ne m'empêche pas d'être fermement républicain. Je respecte les lois de mon pays, tout en les considérant généralement comme stupides. En un mot, je réalise le type très rare de l'homme du monde intelligent. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Les Sentiers de la vertu (1903), acte I, scène 1, Librairie théâtrale, 1904, p. 5).

. Gerbier : « On m'estime pour la modération et la franchise de mes convictions. Je suis très loyalement réactionnaire, ce qui ne m'empêche pas d'être fermement républicain. Je respecte les lois de mon pays, tout en les considérant généralement comme stupides. En un mot, je réalise le type très rare de l'homme du monde intelligent. » (Robert de Flers et Gaston de Caillavet, Les Sentiers de la vertu (1903), acte I, scène 1, Librairie théâtrale, 1904, p. 5).