PAUL-JEAN TOULET, MORALISTE MÉCONNU

16.04.2017

Paul-Jean Toulet (1867-1920) reste un auteur très méconnu, bien que ses œuvres complètes soient disponibles depuis trente ans, en un fort volume, dans la collection Bouquins, ou qu’un Jean d’Ormesson ne rate pas une occasion de proclamer son culte de Mon amie Nane. [1]

Paul-Jean Toulet (1867-1920) reste un auteur très méconnu, bien que ses œuvres complètes soient disponibles depuis trente ans, en un fort volume, dans la collection Bouquins, ou qu’un Jean d’Ormesson ne rate pas une occasion de proclamer son culte de Mon amie Nane. [1]

Du poète, on ne sait guère que deux vers : « Dans Arle où sont les Alyscamps… » et, tiré de la même pièce : « Prends garde à la douceur des choses ». Encore la plupart de ceux qui les ont déjà entendus ignorent-ils, j’en suis sûr, leur auteur, dont le nom ne leur dirait rien. Son unique recueil, Les Contrerimes [2], paru posthume en 1921, possède un certain charme, mais aussi une légèreté qui fait de Toulet un poète de deuxième ordre, – ce qui n’est pas si mal [3]. Peut-être souffre-t-il qu’on ne sache pas comment le classer historiquement : entre les symbolistes et les surréalistes, cette période intermédiaire semble occupée par le seul Guillaume Apollinaire. C’est que les manuels d’histoire littéraire sont les derniers à conserver le souvenir de l’école fantaisiste, qui se fit connaître entre 1912 et 1918, et qui, avec Toulet pour chef de file, était constituée de Francis Carco – qui n’est plus connu que comme romancier – et de poètes aussi oubliés que Tristan Derème, Jean-Marc Bernard, Léon Vérane ou Philippe Chabaneix.

Le romancier Toulet garde son public de « happy few » : trois de ses six romans, Monsieur du Paur homme public (1898), Mon amie Nane (1905) et La Jeune fille verte (1920) sont régulièrement réédités.

Mais un troisième Toulet, que j’invite à découvrir dans mon anthologie d’aphorismes, est encore plus ignoré que le poète et le romancier, c’est le Toulet moraliste. Il est en effet l’auteur de quelques centaines de maximes d’un assez haut niveau, qui n’est pas loin de celui de son contemporain Jules Renard. Paradoxales et cruelles à souhait, elles sont formulées avec une délicatesse gracieuse qui voile leur amertume. Délicatesse un peu affectée toutefois : ce qu’on peut leur reprocher, c’est un goût impénitent pour la préciosité de style, une façon de vouloir toujours surprendre par des tournures inhabituelles, enjolivant à loisir des idées qui gagneraient à être exprimées plus directement. Malgré celà, leur cynisme et leur sensibilité combleront les amateurs du genre.

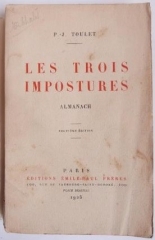

Ces maximes se trouvent dans trois massifs, outre celles qu’on peut glaner dans les autres œuvres de Toulet, notamment ses journaux intimes. Le premier massif est Le Carnet de Monsieur du Paur, qui fut publié posthume en 1927 et qui comprend 185 aphorismes. Il me semble qu’il s’agit d’une sorte de chantier, ou de réserve personnelle, que Toulet n’aurait sans doute jamais publié tel quel. Je le date de 1898, en présumant là un terminus ad quem. En effet Toulet s’en est servi pour constituer le deuxième massif, beaucoup plus réduit : il s’agit du chapitre VII et dernier de son roman Monsieur du Paur homme public (1898), intitulé aussi « Le carnet de Monsieur du Paur ». M. Douville, le pseudo-biographe du personnage éponyme, prétend y publier les « notes, maximes et portraits » contenus dans un carnet in-18 cartonné, légué par le défunt. Il en donne dabord, numérotées par des lettres, 12 sentences qu’il a « supprimées » comme trop impies, puis, numérotés par des chiffres, 59 aphorismes sous la rubrique « Devoirs envers toi-même » (les deux autres rubriques, « Devoirs envers Dieu » et « Devoirs envers les autres », sont vides !). Le troisième massif, c’est le recueil Les Trois impostures, qui mériterait d’être plus connu. Il fut publié posthume en 1922, mais des fragments en avaient paru en juillet 1914 dans la revue Le Divan d’Henri Martineau, qui espérait publier l’intégralité de cet « almanach » en octobre 1914 [4]. Je suppose donc que le recueil était à peu près achevé en 1914. Il comporte 305 aphorismes numérotés, répartis en trois chapitres : les trois impostures sont la femme, les amis et les dieux, ce qui ne nous laisse plus aucune chance de bonheur.

Pour constituer cet ensemble, Toulet a largement puisé dans les deux précédents, non sans réécrire la plupart des aphorismes qu’il reprenait. Ce processus de réécriture me paraît une preuve de l’ordre chronologique que j’assigne à ces trois « massifs » : dans les aphorismes qui apparaissent sous deux, voire trois versions successives, on voit nettement la « toulettisation » stylistique, qui va en général dans le sens d’un raffinement croissant, bien digne de l’époque symboliste. Le plus souvent l’aphorisme s’améliore, gagnant une tournure plus expressive, une pointe plus piquante [5] ; mais parfois aussi il s’altère, tombant dans une afféterie superflue ou agaçante [6]. Dans l’anthologie que je propose, chaque fois que j’ai repéré qu’il existait plusieurs versions d’un même aphorisme, j’ai choisi celle qui me paraissait la meilleure. Mais, pour rester fidèle à la rigueur philologique qui est une des marques de ce blogue, j’ai systématiquement indiqué en note les autres versions, qu’elles soient antérieures ou postérieures.

On notera enfin que Toulet, s’il publiait aujourdhui, serait classé à l’extrême-droite, quoique celle-ci ne s'en soit pas encore avisée. Quand il parle de la société de son temps, il se révèle farouchement réactionnaire, non seulement ultra-misogyne mais aussi tout-à-fait antidémocrate et antisémite. Ce qui du reste était fort courant à son époque, cette « Belle époque » si bien nommée où l’on pouvait clamer son horreur des ferments de décomposition de la modernité sans risquer de se faire traîner devant les tribunaux par la police de la pensée droidlomiste : il suffit de mentionner les frères Goncourt, Léon Bloy, Huysmans, Victor Segalen, Élémir Bourges, Hugues Rebell ou Camille Mauclair, pour ne rien dire d’écrivains plus directement engagés comme Barrès, Péguy, Ernest Psichari ou Léon Daudet. Voilà qui donne à penser : le gauchisme ambiant nous a si bien formaté l’esprit qu’on a tendance à se représenter l’auteur d’extrême-droite comme un chauviniste à tous crins à la Déroulède, ou comme un « rossignol du carnage » arc-bouté sur la revanche contre l’Allemagne tel que le pire Barrès, ou encore comme un vieil hobereau provincial, à la pensée fossilisée sous l’Ancien Régime et à l’esthétique romanesque complètement surannée, genre Henry Bordeaux, René Bazin ou Paul Bourget. Lourde erreur ! Les exemples de Toulet, Segalen, Rebell, et bien d’autres à commencer par Balzac, Baudelaire et Flaubert ! voire Apollinaire ou Morand, montrent qu’une opposition viscérale à la démocratie et aux idéaux modernes est parfaitement compatible avec une esthétique littéraire d’avant-garde, avec une vive curiosité pour les cultures étrangères, avec une inspiration baroque et débridée ou gracieuse et sensuelle. La pensée officielle droidlomiste a plus ou moins réussi à nous faire croire que nos grands auteurs étaient de son côté, qu’ils l’ont annoncée, préparée, créée. Alors que c’est quasiment tout l’inverse.

_______________________________

[1] Les lecteurs de Bernanos connaissent aussi l’incipit de Sous le soleil de Satan (1926) : « Voici l'heure du soir qu'aima P.-J. Toulet… »

[2] Une contrerime est un quatrain qui alterne un vers long et un vers court, rimé non pas ABAB comme il serait attendu et équilibré, mais ABBA, de telle sorte que chaque mètre ne rime pas avec son pair. Dans son recueil, Toulet donne septante poèmes construit sur deux à cinq contrerimes (le plus souvent trois ou quatre). Les mètres alternés sont toujours l’octosyllabe et l’hexasyllabe. Les contrerimes de Toulet ont aussi cette particularité que les rimes masculines et féminines changent de position d’une strophe à l’autre : autrement dit, à un quatrain rimé A(f)-B(m)-B(m)-A(f) succédera toujours un quatrain rimé C(m)-D(f)-D(f)-C(m). On trouve déjà des contrerimes dans « Le manchy » de Leconte de Lisle (Poèmes barbares, 34), mais alternant plus classiquement des alexandrins et des octosyllabes. Les Contrerimes contiennent aussi quatorze « chansons », douze « dixains » et cent-neuf « coples », qui sont des distiques ou des quatrains indépendants.

[3] J.-L. Borgès, dans ses entretiens privés avec Jean-Pierre Bernès, son éditeur dans la Pléiade, déclarait qu’il tenait Toulet pour l’un des plus grands poètes français avec Verlaine. C’est tout-de-même un peu exagéré, et accorder trop de prix à la mélodie.

[4] Ainsi que nous l’apprend Philippe Chabaneix dans un article de 1947. Voir l’édition Bouquins (Robert Laffont), établie par Bernard Delvaille, 1986, p. 1403.

[5] Par exemple, dans Le Carnet de Monsieur Du Paur (Bouquins, 1986, p. 276), Toulet a écrit : « Combien n’y en a-t-il point qui détestent qu’on les ait, et méprisent qu’on les manque. » Dans Les Trois impostures (I, 108, p. 174), il a transformé cette question en un petit dialogue qui lui rajoute un plaisant contrepoids : « Oui, disait un vieux monsieur, elles méprisent qu’on les manque ; elles haïssent qu’on les ait. – Peuh, fit un adolescent. » En outre la formule centrale devient plus simple et mieux graduée. — Dans Le Carnet de Monsieur Du Paur (p. 277) : « L’amour traîne après lui l’amitié, comme un bel adolescent qui tire par la main une sœur vieille et morose. » Comparaison originale, mais la structure de la phrase est commune, et les deux adjectifs finaux un peu appuyés. Dans Les Trois impostures (I, 135, p. 178), heureuse transformation : « Comme un adolescent sa sœur, l’amour après lui qui traîne l’amitié, c’est plus de rides que de sagesse. » La structure devient plus expressive par sa thématisation. La comparaison a été allégée, et son idée est explicitée à la fin. — Dans Le Carnet de Monsieur Du Paur (p. 278) : « Un ami qui fait une folie te reproche dabord de n’en pas être aux anges ; et, plus tard, que tu l’aies permise. » Dans Monsieur du Paur homme public (VII, 34, p. 267) : « Un ami qui fait une sottise, te reproche dabord de n’y être pas enthousiaste ; plus tard de ne l’avoir pas empêchée. » La sottise étant plus fréquente que la folie, la maxime gagne en généralité. « N’en être pas aux anges » était maladroit, « n’y être pas enthousiaste » est plus élégant. Et le passage à l’infinitif rend la phrase moins lourde et plus ferme. — Dans Monsieur du Paur homme public (VII, 10 ; p. 265) : « On a dit que la beauté était une promesse de bonheur : en est-il de plus mal tenue s’il s’agit de beauté féminine ? ». Question devenue dans Les Trois impostures (I, 73 ; p. 170) : « On a dit de la beauté que c’était une promesse de bonheur. On n’a pas dit qu’elle fut tenue ». Le second segment, plus sec, est plus percutant.

[6] Par exemple, Toulet écrit dans Monsieur du Paur homme public (VII, 8 ; Bouquins, 1986, p. 265) : « La femme nous pardonne rarement d’être jaloux, jamais de ne l’être pas. » C’était simple et tranchant. Pourquoi faut-il que dans Les Trois impostures (I, 77, p. 171), la formule devienne : « La femme pardonne rarement qu’on soit jaloux ; ni jamais ne pardonne qu’on ne le soit pas » ? « Ni jamais ne », quelle lourdeur et quelle affectation dans cette triple négation ! Et à l’inverse du troisième exemple de la note précédente, Toulet a délaissé l’infinitif pour le subjonctif, rendant sa phrase plus pesante. — Autre exemple. Dans Le Carnet de Monsieur du Paur (p. 285), Toulet propose une comparaison suggestive : « Il vient un âge où le bonheur semble se retirer de la vie, comme ces lacs qu’un été trop long rétrécit entre leurs rives. » Mais dans Les Trois impostures (III, 285, p. 200), il lui a fallu faire le malin : « Il vient un âge où la vie semble se retirer du bonheur, comme ces lacs que la longueur de l’été dévore entre leurs rives. » Remplacer « un long été » par « la longueur de l’été », c’est typique de cette manie des termes abstraits que les Goncourt ont mis à la mode et dont ont surabusé Zola, Maupassant, Huysmans et tant d’auteurs entre 1870 et 1910. Remplacer « rétrécit » par « dévore », ça sent la recherche du terme original à tout prix, le terrorisme de la métaphore inédite, le culte de l’expressivité qui tombe dans l’hyperbole de mauvais goût, et plus encore dans l’impropriété, car une dévoration est brusque et violente, alors que l’évaporation d’un lac est insensible et étalée sur plusieurs semaines. Mais surtout, quelle idée saugrenue que d’inverser « vie » et « bonheur » ! Le bonheur qui se retire de la vie, ce n’était qu’une demi-banalité, rehaussée par la comparaison qui l’illustrait. Mais la vie qui se retire du bonheur, c’est une absurdité, parce que celà implique contre tout bon sens que la vieillesse serait toujours un âge heureux, et parce que si le bonheur se dévitalise, il cesse d’être un bonheur. Et la comparaison n'est plus pertinente : on veut bien que le lac soit au paysage ce que le bonheur est à la vie, on comprend mal que ce soit l’inverse. Toulet n’a pas résisté à la tentation de produire un paradoxe, mais celui-ci est artificiel et gratuit.

Écrire un commentaire